| |

| 面積 | 4457.9萬 km2(第1) |

|---|---|

| 人口 | 44.36億(第1)[1] |

| 人口密度 | 99.5/km2(257.7/sq mi) |

| 國家及地區 | 49個國家、6個地區 |

| 語言 | 漢語、阿拉伯語、波斯語、烏爾都語、印地語、孟加拉語、土耳其語、日語、韓語、泰語、印尼語、馬來語、緬甸語、英語等 |

| 時區 | UTC+02:00至UTC+12:00 |

| TLD | .asia |

| 最大城市 | |

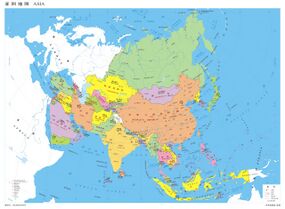

亞細亞洲(古希臘語:Ασία;拉丁語:Asia),簡稱亞洲,為七大洲中面積最大,人口最多的一個洲。亞洲面積4457.9萬平方公里,占地球總面積的8.6%(陸地總面積的29.4%);人口約46億人,占世界總人口的61%(2019年)[2]。

亞洲陸地廣袤、地形結構多樣,地勢起伏極端,氣候的大陸性和季風性顯著,多大河與廣布的內流區,地貌與植被類型齊全,礦產、能源、生物等自然資源豐富,地理環境結構具有極大的複雜性。

亞洲是人類文明搖籃之一,孕育了兩河文明、印度河文明、華夏文明等原生文明,同時是佛教、伊斯蘭教、基督教、印度教、道教、瑣羅亞斯德教等宗教的發源地[3]。在古代特別是中古世界,亞洲多地的社會經濟發展水平居於領先,誕生了諸多影響深遠的技術、文學和藝術形式。時至今日,亞洲內部的民族、語言和文化多樣性依然在各大洲中居於顯著地位。

在近代,亞洲諸文明一度受到殖民主義的劇烈衝擊,多數國家被囊括入歐洲殖民帝國的統治下。20世紀下半葉以來,亞洲各國相繼實現了政治上的獨立,不少亞洲國家的社會經濟水平得到了快速發展,重新在世界上占據了重要位置。由於歷史和地緣政治因素,許多國際熱點問題也在亞洲發生。

名稱

「亞細亞」名稱一說來自希臘人或亞述人對東方的稱呼,原僅指小亞細亞半島,後擴展為所有東方地區的泛稱。另一說「亞細亞」來自腓尼基語,腓尼基人將愛琴海以西稱為Ereb,意為「日落之地」,以東稱為Asu,意為「日出之地」,在希臘語中加上陰性詞尾即為Ασία。公元前1世紀,Asia已成為羅馬帝國的一個行政省的名稱。 「亞細亞」這一中文譯名則最早出現於1582年耶穌會傳教士利瑪竇繪製的《坤輿萬國全圖》中[4]。

自然地理

亞洲位於亞歐大陸東部,大部分土地位於東半球和北半球,北部深入北極圈內,南部延伸到赤道以南;東、北、南、三面分別瀕臨太平洋、北冰洋和印度洋。亞洲西北部與歐洲相連,共同組成亞歐大陸這一全球最大的陸塊;西南隔亞丁灣、曼德海峽、紅海與非洲相鄰;東北部隔白令海峽與北美洲相望;東南部隔帝汶海同大洋洲相望[5]。

範圍與基本特徵

亞洲大陸(不含離島)的四至是:最東端為白令海峽西岸的傑日尼奧夫角(西經169度40分,北緯60度5分),最南端為馬來西亞的皮艾角(東經103度31分,北緯1度16分)[6],最西端為土耳其的巴巴角(東經26度3分,北緯39度27分),最北端為俄羅斯泰梅爾半島的切柳斯金角(東經104度18分,北緯77度43分)[7]。亞洲島嶼的最東端為白令海峽中央的大代奧米德島(西經169度3分,北緯65度47分),最南端為印度尼西亞羅地島西南方的帕馬納(達納)島(東經122度52分,南緯11度),最北端為共青團員島的北極角(東經95度47分,北緯81度16分)。亞洲東西時差11小時,南北從熱帶延伸至北寒帶,跨越經緯度均為各洲中最廣。

亞洲與歐洲之間,通常以烏拉爾山、烏拉爾河、裏海西北海域、大高加索山脈、黑海、土耳其海峽、愛琴海為界。希臘的十二群島、北愛琴海諸島都接近土耳其的愛琴海海岸,地理上應屬於亞洲。烏拉爾山脈自然延伸至北冰洋的瓦伊加奇島、新地島現在認為屬於歐洲,實際上亞歐分界線在喀拉海南岸。

亞洲與非洲分界線是蘇伊士運河。印度洋上的島國塞舌爾、毛里求斯、科摩羅都屬於非洲。也門的索科特拉島更靠近非洲。亞洲與大洋洲分界線是韋伯線或里德克線,因而印尼的伊里安查亞屬於大洋洲。亞洲與北美洲的分界線是白令海峽與白令海,各群島按照美國、俄羅斯管轄關係分屬兩個大洲[8]。

亞洲擁有廣袤的內陸,亞歐大陸的地理中心(位於中國新疆維吾爾自治區西北部)靠近陸地上離海洋最遠的點,距離任何一片海洋都超過2,500公里。由於亞歐分界線的不確定,亞洲的地理中心沒有統一的說法,主要有中國新疆烏魯木齊、俄羅斯圖瓦共和國克孜勒兩種意見。

亞洲大陸海岸線總長達69,900公里,海岸類型複雜。太平洋沿岸,自東西伯利亞至朝鮮半島以緊貼山地的褶皺型海岸為主,自渤海灣至杭州灣以多灘涂的平原海岸為主,杭州灣往南至中南半島多基岩海岸和紅樹林海岸。印度洋和紅海沿岸以陡峭的斷層海岸為主,海岸線與構造線平行或斜交。小亞細亞半島西側的橫海岸截斷了沿岸山脈的走向,黑海南岸則與山脈走向平行。北冰洋沿岸在奧列尼奧克河口以西多沉降海岸,以東多河口三角洲海岸,泰梅爾半島沿岸還有峽灣。西太平洋島弧的海岸線以褶皺型海岸為主,與構造線平行,熱帶一些島嶼亦有珊瑚礁海岸。[5]

亞洲的半島總面積約有1,000多萬平方公里,是半島面積最大的一洲[5];主要半島有亞馬爾半島、泰梅爾半島、楚科奇半島、堪察加半島、朝鮮半島、遼東半島、山東半島、中南半島、馬來半島、印度半島、阿拉伯半島、西奈半島、小亞細亞半島等[7]。

亞洲大陸海岸線以外分布着眾多島嶼,總面積約270萬平方公里,僅次於北美洲。亞洲大陸東面的一連串花彩列島向東突出,形成島弧[5]。主要島嶼有弗蘭格爾島、薩哈林島(庫頁島)、台灣島、海南島、爪哇島、斯里蘭卡島、索科特拉島等;主要群島有北地群島、新西伯利亞群島、千島群島、日本列島、琉球群島、菲律賓群島、馬魯古群島、努沙登加拉群島、大巽他群島(含蘇門答臘島、加里曼丹島、蘇拉威西島)、安達曼群島、尼科巴群島等[7]。韃靼海峽、朝鮮海峽、台灣海峽、馬六甲海峽、保克海峽、霍爾木茲海峽、曼德海峽、達達尼爾海峽和博斯普魯斯海峽均為世界上重要的海峽。

亞洲與歐洲的邊界

亞洲與歐洲間並沒有像其他大洲間那樣鮮明的邊界。由於「亞洲」這一地理概念本質上是「小亞細亞半島」的大幅度延伸,歐洲人常將其作為自己認知範圍內「歐洲」的某種補集來使用,使得亞歐分界線更多地成為一種歷史文化建構[9][10],並且模糊了亞洲內部巨大的自然和人文差異[11]。

古希臘的阿那克西曼德(Ἀναξίμανδρος)將「地中海—里奧尼河—大高加索山脈—裏海」一線作為歐羅巴與亞細亞的分界線;隨着古希臘人地理認知的擴展,分界線的北段被調整至頓河。自古羅馬時期以降,將亞歐分界線視作「愛琴海—黑海—亞速海—頓河」一線的說法逐漸固定,並在此後由於阿拉伯帝國和奧斯曼帝國的相繼崛起而為後世的歐洲人普遍沿用。

直至18世紀,隨着俄國領土的擴張和彼得一世歐洲化改革的完成,俄羅斯人期望通過亞歐邊界的東移來強化俄國的歐洲屬性。1730 年,瑞典軍官菲利普·約翰·馮·斯特拉倫伯格(Philip Johann von Strahlenberg,1676—1747)[12]在《歐洲與亞洲的東部和北部》(Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia)[13]一書中提出將「亞速海—庫馬馬尼奇窪地(Kuma–Manych Depression)—裏海—恩巴河—烏拉爾山脈」一線作為亞歐分界線的北段。類似地,同一時期的俄國歷史學家、地理學家瓦西里·塔季謝夫(Василий Татищев)提出了「亞速海—卡馬河口—裏海—烏拉爾河—烏拉爾山脈」的方案[14]。此類將亞歐分界線東移的新劃法日後逐漸得到推廣。1958 年,蘇聯地理學會提出了對亞歐分界線北段的嚴格定義:拜達拉茨卡亞灣(Baydaratskaya Bay)—烏拉爾山脈東麓—烏拉爾河—穆戈扎爾山(Mugodzhar Hills)—恩巴河—庫馬馬尼奇窪地—亞速海;整個高加索地區均被劃入亞洲。

在當代,最常見的對亞歐分界線的表述為「達達尼爾海峽—馬爾馬拉海—博斯普魯斯海峽—黑海—大高加索山脈—裏海—烏拉爾河—烏拉爾山脈」[15];俄羅斯、格魯吉亞和阿塞拜疆為橫跨兩大洲的國家。然而具體到高加索地區的劃界上,地理學界依然存在爭議。

地形與地貌

地形的基本特徵

地形以高原山地為主,平均海拔高。山地、高原和丘陵約占亞洲總面積的3/4,其中有1/3的地區海拔在1,000米以上;全洲平均海拔約950米,是除南極洲外平均地勢最高的大洲。

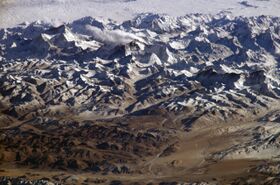

地面起伏大,高低懸殊。亞洲既有最高的高原和山脈,又有極低的窪地。青藏高原素有「世界屋脊」之稱,平均海拔4,500米;世界上最高的珠穆朗瑪峰,海拔8,848.86米;西西伯利亞平原大部分地面海拔在100米以上;世界最低的窪地死海,水面又低於地中海海面400米以上。亞洲不僅陸上起伏極端,大陸東緣的弧形列島上的山脈更與西太平洋底極深的海溝伴生;亞洲最高峰與鄰近海域最深海溝高程相差約20千米。

地勢中部高,四周低。全洲大致以帕米爾山結為中心,一系列高大山脈連帶成群,向四方輻射伸延到大陸邊緣。在山地、高原的外側分布着面積廣大的平原,許多平原土壤肥沃,農業發達,人口密集。整體而言,亞洲南部的平均地勢高於北部。[16]

主要地形區

亞洲東部以東北-西南走向的隆起帶為特徵。朱格朱爾山脈、大興安嶺、太行山直至巫山為最西側的隆起帶,與更西側的高原間夾有黃土高原、四川盆地和雲貴高原;錫霍特山脈、長白山脈、太白山脈直至東南丘陵為中部的隆起帶,中、西兩道隆起帶間夾有東北平原、華北平原和長江中下游平原這幾個沖積平原;在西太平洋海岸以東,自堪察加半島沿一系列島弧直至爪哇島和蘇門答臘島為東側的隆起帶,此帶系板塊邊緣多地質災害的地區,有克柳切夫火山、富士山、馬榮火山、喀拉喀托火山等。

亞洲中部多山脈和高原。帕米爾高原在新生代的造山運動中隆起,海拔約4,000至5,000米,千餘條冰川廣布,有公格爾峰、慕士塔格峰、伊斯梅爾·索莫尼峰(共產主義峰)等。由帕米爾高原往東連綴:喜馬拉雅山脈,平均海拔6,000米,有珠穆朗瑪峰、喬戈里峰、干城章嘉峰、希夏邦馬峰等一批世界最高的山峰,其北部的青藏高原由一系列巨大的山系組成,面積廣達250萬平方公里,地殼巨厚、砂礫岩層發育廣泛,部分地帶多平行嶺谷;天山山脈和阿爾泰山脈,均為典型的斷塊山,同青藏高原北緣的崑崙山脈共同夾有塔里木盆地和準噶爾盆地,吐魯番-哈密一帶的斷陷使部分地面降至海平面以下;阿爾泰山脈往東系平坦的蒙古高原,平均海拔1,580米。

帕米爾高原北緣與天山西延部分合圍出費爾干納盆地;帕米爾高原往西直至亞美尼亞火山高原的眾多山脈合圍成伊朗高原,其邊緣有興都庫什山脈、蘇萊曼山脈、扎格羅斯山脈和厄爾布爾士山脈,內部地勢低至約900至1,500米;小亞細亞半島整體地勢較高,稱為安納托利亞高原,平均海拔約1,300米,有托羅斯山脈、克爾奧盧山脈等。

亞洲南部以古老的台地為主。撣邦高原主要由古生界和中生界的石灰岩層構成,在自橫斷山脈流來的多條大河的切割下發育岩溶地貌,往南與長山山脈合圍湄公河的沖積平原;印度河-恆河平原系喜馬拉雅山脈前的拗陷地帶,由印度河與恆河在印度洋的邊緣海中沖積而成;印度次大陸南部的德干高原屬前寒武紀古陸,兩側的山脈西高東低,內部在河流侵蝕下多殘丘和地溝;美索不達米亞平原夾在伊朗高原和敘利亞台地當中,由幼發拉底河與底格里斯河在波斯灣中沖積形成;阿拉伯台地是同德干高原類似的古老台地,歷代岩層平整而少褶皺,其西部紅海沿岸在第四紀形成縱向的熔岩台地。

亞洲北部以大平原和切割台地為主。西西伯利亞平原構造上屬西伯利亞地台,其南部隆起成分水嶺,大部分地勢低平且多沼澤;中西伯利亞高原有古生代地台型沉積,其褶皺基底歷經多次升降,致使河流切割強烈、階地發育顯著;哈薩克丘陵屬於北亞陸間區的小地塊,海拔約300至500米,整體平坦而少起伏;圖蘭低地在中新世以前尚為古地中海的一部分,部分地勢低至海平面以下。[5][15]

地貌

氣候和地表組成物質是影響亞洲地貌的兩個重要的外力因素。亞洲的許多高山地帶發育有現代冰川,青藏高原及其周邊山地的現代冰川總面積達8.5萬平方公里,成為地球中低緯地區最強大的冰川作用中心;天山山脈、阿爾泰山脈、大高加索山脈等亦分布有不少冰川。亞洲內陸地區地表蒸發量大、物理風化作用旺盛,多基岩和沙質地表,形成各種風蝕地形、風積地形和乾裂地形;其中,圖蘭低地多與風向平行的縱向壠崗沙和新月形沙丘;中國北方的沙漠類型多樣,內蒙古的沙地大多呈固定、半固定狀態,塔克拉瑪干沙漠則有着典型的流動沙丘;伊朗高原內部的盧特沙漠,鹽沼廣布,多砂質地表;阿拉伯半島上的內夫得沙漠和魯卜哈利沙漠,分別以紅色砂質地表和礫石地表為特徵。中國北方的黃土高原歷經常年的風力搬運、堆積與流水侵蝕,形成垂直節理顯著、溝壑縱橫的黃土地貌。北亞氣候寒冷,多年凍土層覆蓋其面積的四分之三,其中的凍融作用顯著地破壞了原本平坦的地表,形成凍土地貌。在中國南方和中南半島,廣布的石灰岩經受各種降水和流水的化學性溶蝕,形成峰林、溶洞等各種喀斯特地貌。[15]

大地構造與地質

地史

亞洲各區構造的發展大體上經歷了下述五個階段,總體的趨勢是由分到合、由離散的地台到連續完整的大陸。

前阜平階段,即中太古代的阜平運動以前。今亞洲的西伯利亞、華北和印度逐漸形成了穩定大陸區的陸核結晶基底,地塊規模小,地殼薄,構造方向在小範圍內多變。西伯利亞地塊的阿爾丹、阿納巴爾、通古斯等陸核多見紫蘇片麻岩和斜長片麻岩,阿爾丹南部富含角閃片麻岩和角閃片岩;華北的古太古界分布很廣,主要有東部的冀魯陸核和西部的陝甘寧陸核;在印度地塊,太古宙末陸核固結的範圍較大[17]。

阜平—呂梁階段,介於阜平運動和呂梁運動(古元古代)之間的時期。在穩定大陸區,陸核發展為原地台,華北克拉通在呂梁運動的作用下全部固結;印度地塊從中元古代起出現真正的蓋層沉積,其後長期處於相對穩定狀態;在北亞和南亞陸間區,出現了類似於大陸區的陸核,整個穩定地塊的形成則遲至新元古代[17]。

呂梁—晉寧階段,涵蓋中元古代和新元古代前期。在此期間,大陸區和中間地塊發生整體固結。西伯利亞克拉通的古、中元古界呈狹長帶狀分布,阿納巴爾和阿爾丹有穩定蓋層,貝加爾運動在西伯利亞南部形成褶皺帶;華北克拉通的晉寧運動催生揚子地塊基底的形成,並參與了羅迪尼亞大陸的匯聚過程[18]。在陸間區,中間地塊已相對穩定,地塊間有烏拉爾、天山等海槽帶[15]。

晉寧—印支階段,自埃迪卡拉紀至中三疊世。大陸區和大型陸塊發生沉積;北亞陸間區廣泛發生褶皺運動,形成加里東褶皺帶,直至二疊紀後期此區域的所有海槽均消失,使得今西伯利亞同華北連為一體。自三疊紀起,辛梅利亞(基默里)大陸從岡瓦納大陸脫離並北上,新特提斯洋由此形成,同時古特提斯洋的面積不斷縮小[19];辛梅利亞大陸後來成為今亞洲西部和南部許多陸地的組成部分。

後印支階段,自晚三疊世的印支運動至今。今東亞、東南亞的若干地塊碰撞合併,形成廣大的褶皺區。在勞亞大陸的東緣,島弧帶在海洋沿岸逐步向東推移,形成今天西太平洋的一系列多發火山、地震的島弧群。自始新世起,隨着新特提斯洋的最終消亡,印度—澳大利亞板塊與亞歐板塊發生碰撞[注 1],年輕的喜馬拉雅山脈歷經數次快速的斷塊上升而形成;其北部的不同地塊相繼完成各自的抬升過程,使得青藏高原最終形成[20]。時至今日,印度次大陸仍在以5厘米/年的速率北移,使喜馬拉雅山脈持續升高。

大地構造的現狀

根據地層發育、基底形成與構造發展以及生物區系,可將亞洲地殼分為六個大區[17]。三個穩定區從寒武紀以來構造上保持相對穩定狀態,地層以穩定沉積類型為主,分別為北亞大陸區(以西伯利亞克拉通、阿爾丹克拉通為主)、中軸大陸區(以塔里木克拉通、華北克拉通為主)和南亞大陸區(以印度克拉通為主,延伸至阿拉伯半島)。三個活動區在地殼運動上更加活躍,這裡既有構造活動帶和中小型地台構成,包括北亞陸間區(以烏拉爾—蒙古—興安巨型造山帶為主,是全球規模最大、發育歷史最長的古生代造山帶[21])、南亞陸間區(以特提斯—喜馬拉雅構造域為主體,系新特提斯洋消亡的產物[22][23])和環太平洋陸緣區(包含亞洲東緣的巨型中生代造山帶、新生代的西太平洋溝弧盆體系以及濱太平洋陸緣活化帶[21])。

氣候

亞洲氣候的主要特徵是氣候類型複雜多樣、大陸性顯著和季風氣候典型。[5]

亞洲海岸線整體平直,內陸距海遙遠,高緯地帶面積廣,以上因素造成亞洲中高緯各地冬季寒冷、夏季炎熱,春季氣溫高於秋季,氣溫年較差普遍超過其他大洲。東西伯利亞的勒拿河流域和上揚斯克山脈一帶,是陸地上氣溫年較差最大的地方:上揚斯克的絕對年較差曾創下101.8℃的記錄。[5]

亞洲地處面積最大的大陸,東瀕最廣闊的太平洋,劇烈的海陸熱力差異、青藏高原對行星風帶的削弱和切割,共同建立了此地獨有的季風氣壓場。在北半球冬季,面積廣大的西伯利亞和蒙古高原形成略呈倒三角形的冷高壓,氣壓梯度驅使近地面大氣由陸至海醫典,分別在東亞和南亞形成乾燥寒冷的西北季風和東北季風,進而在亞洲大陸引發寒潮、霜凍和大風天氣[5];東亞冬季風在度過南海後變得濕潤,降臨馬來群島並帶來潮濕天氣[24]。5-6月,青藏高原地表感熱通量上升[25],引發南亞高層大氣經向溫度梯度反轉[26],阿拉伯海及周邊陸地上空形成熱低壓,又與赤道低壓輻合帶連成一體,其與南半球副熱帶高壓脊間形成巨大的氣壓差,從而吸引南印度洋的東南信風北上,跨過赤道後轉向成為西南季風;與此同時,北太平洋高壓西翼與亞洲內陸的低壓區域間也形成了東南季風。兩股自海洋而來的夏季風為大陸地區帶來豐沛的降水,在季風強烈時更甚,如2005年夏席捲南亞西海岸的強季風,使當年7月26日孟買24小時降雨量達到了944毫米,城市機能一度癱瘓[27]。

氣溫與降水

亞洲各地氣溫差別顯著。赤道附近的馬來群島,長年如夏,年平均氣溫在26℃左右。而在俄羅斯西伯利亞東部,一年中有7個月的平均氣溫都在0℃以下,其東北部的奧伊米亞康和上揚斯克曾測到-71℃的低溫記錄,是北半球永久定居點中的寒極[28]。在1月,0℃等溫線大致沿小亞細亞—裏海—圖蘭低地—帕米爾高原西部邊緣—喜馬拉雅南麓—長江流域北界一線延伸;在地勢起伏大的地區,等溫線尤為密集;東西伯利亞和青藏高原分別形成兩個顯著的低溫區,均溫分別低於-40℃和-20℃。進入7月,亞洲大部均溫升至0℃以上,西伯利亞一帶的等溫線在夏季呈現出更鮮明的緯向分布,阿拉伯沙漠、盧特沙漠和塔爾沙漠三個高溫區的均溫達到30℃以上,但青藏高原大部的均溫仍在10℃以下;7月亞洲南北的氣溫梯度遠比1月緩和,奧伊米亞康和新加坡的7月平均氣溫僅相差12℃左右[5]。

亞洲各處的降水量同樣存在巨大差異。儘管降水量大體上自東南至西北遞減,但是等降水量線受各種地域性因素影響,曲折蜿蜒。西亞和中亞大部屬於終年少雨的地帶,魯卜哈利沙漠和塔里木盆地的年降水量不足50毫米;自俄羅斯遠東沿海地區到中國東南部,受季風影響較大,年降水量一般在600至1,000毫米之間[5];在南亞和東南亞,迎風坡的年降水量可達3,000毫米,最高記錄甚至達到了22,860毫米。西太平洋中生成的颱風在襲擊亞洲東部沿岸時,也會帶來充沛的降雨。

氣候類型

除溫帶海洋性氣候外,世界上的各種氣候在亞洲都有分布。

西伯利亞的北冰洋沿岸多苔原氣候,全年受極地冷高壓(冰洋氣團)控制,有着漫長的冬季和250毫米以下的降水量;受地形影響,西伯利亞東部的苔原氣候帶明顯寬於西部。西伯利亞北緯50度以北的大部屬於亞寒帶針葉林氣候,嚴寒的冬季可占到全年的一半,短促的夏季氣溫上升至10℃至20℃,且近年來受全球變暖的影響頻現高溫,氣溫年較差巨大;年降水量在200至600毫米間,且西多東少。

溫帶季風氣候北抵鄂霍茨克海沿岸,南至長江流域以北,西抵大興安嶺、斯塔諾夫山脈(外興安嶺)和朱格朱爾山脈;該區域季節分明,冬冷夏熱,一般年降水量在500至700毫米之間,其中60%集中在夏季。溫帶季風區往南直至南嶺屬於亞熱帶季風氣候,年降水量在1,000毫米以上,其中6至7月份的梅雨和9月份的颱風降水最為顯著。再往南是熱帶季風氣候區,涵蓋幾乎整個南亞和東南亞的大陸部分,分旱雨兩季,雨季降水受西南季風影響,豐富且變率大,年降水多達1,000至1,500毫米。

東南亞諸島嶼普遍屬於熱帶雨林氣候區,受赤道氣團或變性熱帶氣團控制,常年氣溫高於16℃(一般在25至30℃),年降水2,000毫米以上;與同緯度其它地區不同,該區域氣溫年較差更小,且雨鋒出現在季風盛行的時段,多強對流天氣。熱帶乾旱半乾旱氣候分布於阿拉伯半島和伊朗高原南緣,在副熱帶高壓的影響下氣候乾熱,氣溫日較差大,降水稀少,沙塵暴多發。

安納托利亞高原、美索不達米亞平原和伊朗高原大部處於亞熱帶乾旱半乾旱氣候的控制下,夏季高溫、冬季氣溫降至0℃上下。西亞地中海和黑海沿岸的狹窄地帶,地處東半球地中海氣候區的邊緣,夏季炎熱乾燥、冬季溫和多雨。

亞洲內陸的大片地域距海洋較遠,氣候的大陸性強烈。其中西至哈薩克丘陵、東至蒙古高原的緯向塊狀地域屬於溫帶大陸性半乾旱氣候,少雨的冬季氣溫低至零下,夏季氣溫升至20℃以上且集中大量降雨。圖蘭低地和塔里木盆地屬於溫帶大陸性乾旱氣候,氣溫年較差和日較差均十分顯著,有「抱着火爐吃西瓜」一說;年降水量一般少於250毫米,成為典型的「冷荒漠」。

此外,在青藏高原等高海拔地區,氣候的垂直分異顯著,頂端形成典型的高山氣候,冬季漫長、積雪廣布、降水量少、太陽輻射強烈、多大風;喜馬拉雅山脈南麓更是囊括了從亞熱帶到高山冰雪帶的各層次垂直氣候帶。[15]

水文

亞洲的大江大河很多,全部河流的年徑流量達到13,190km3,占全球的33.9%[5]。亞洲的河流分布主要有兩大特點[29]。一是河流多發源於中部的高原山地,順着地勢呈放射狀向四周流淌。二是內流區面積廣大(1,368萬平方公里,占全洲面積的31%),阿爾金山脈、蒙古高原、阿爾泰山脈、哈薩克丘陵、圖爾蓋高原、扎格羅斯山脈等共同包圍形成內流區的邊緣;塔里木河在沙漠中逐漸消失,伊犁河流入巴爾喀什湖,中部的錫爾河和阿姆河均流入鹹海、烏拉爾河則流入裏海;其中阿姆河全長2,540公里,是亞洲最長的內流河。

亞洲的外流區總面積達3,056萬平方公里,含北冰洋流域1,191萬平方公里、太平洋流域984萬平方公里、印度洋流域777萬平方公里。鄂畢河、葉尼塞河、勒拿河、科雷馬河等河流流入北冰洋;黑龍江(阿穆爾河)、黃河、長江、珠江、紅河、湄公河(瀾滄江)、昭披耶河等河流流入太平洋;薩爾溫江、伊洛瓦底江、布拉馬普特拉河(雅魯藏布江)、恆河、印度河、底格里斯河、幼發拉底河等流入印度洋;小亞細亞和黎凡特地區的一些較小的河流流入大西洋(地中海和黑海)。亞洲長4,000公里以上的河川有7條,最長的河流是世界第三長河流長江(長6,300公里)。

亞洲地表徑流的分布極不均勻。東亞南部、東南亞和南亞的降水量較大,河網密度大,平均流量大,長江和湄公河的年平均流量均超過10,000m3/s,台灣島山地的年徑流量高達2,000至4,000毫米;中亞和西亞氣候乾旱,河網稀疏,其中沙特阿拉伯[30]、也門等國家沒有常年河流。

河流水文特徵

西伯利亞的幾條大河在冬半年普遍封凍,其流量主要依靠春季的冰雪融水補給,形成春汛。河流自南向北流淌導致上游解凍早於下游,顯著的凌汛現象在流域內部造成大片的沼澤地。鄂畢河、葉尼塞河與勒拿河的年平均流量均在10,000至20,000m3/s之間。

東亞和南亞的多數河流受到季風的強烈影響。中國北方諸河流量季節變化大,夏秋多、冬春少,大多有封凍現象,黃河含有大量泥沙;中國南方由於降水量大和植被覆蓋率高,徑流普遍更大且季節變化小,含沙量小;東南亞和南亞的河流多為熱帶季風型河流,以夏季風降水補給為主,發源於喜馬拉雅山脈的河流兼有少量冰雪融水補給。

幼發拉底河與底格里斯河由冰雪融水和降水共同補給,春季水位最高,夏季則最低。西亞地中海氣候區的河流,其流量峰值多出現在冬季。在亞洲內陸,河流主要依靠高山冰雪和春夏季融雪維持,一些小徑流的年內變化很大,屬於僅有春夏季才形成的時令河。部分降水量極低的地域屬於無流區。流經山地的河流(如雅魯藏布江)普遍有着強烈的下切現象,形成深谷。

湖泊

亞洲湖泊種類與成因繁多。西伯利亞的許多地帶小湖密布,多為冰蝕湖或熱融湖;最大深度1,742米的貝加爾湖是亞洲最大的淡水湖和最深的湖泊,是一個狹長的構造湖。東亞平原地帶受大河影響形成許多河跡湖,湖床淺平,調蓄作用顯著。中亞的裏海、鹹海、巴爾喀什湖等幾個大湖,屬於典型的海跡湖;其中裏海表面積37.1萬平方公里,是亞洲最大的湖泊;鹹海近年來由於水資源過度開發而不斷萎縮。亞洲各個山地內部普遍形成構造湖和堰塞湖,諸如青藏高原等高海拔山地還有許多冰川湖。多巴湖等少數湖泊為火山湖。西亞的死海以含鹽量大而著稱,水面含鹽高達227至275g/L,總儲鹽量達110億噸。

礦產與能源

礦產

亞洲的自然資源比較豐富,礦物種類多、儲量大,主要有石油、煤、鐵、錫、鎢、銻、銅、鉛、鋅、錳、鎳、鉬、鎂、鉻、金、銀、岩鹽、硫磺、寶石等。石油、鎂、鐵、錫等的儲量均居各洲首位,其中錫礦儲量更占世界總儲量60%以上[28]。

亞洲資源豐富。主要產油國家都位於亞洲,包括海灣國家沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國、伊拉克、科威特、也門和伊朗,此外印度尼西亞、中國大陸和俄羅斯的亞洲部分也是主要出產石油的地區。中國大陸和俄羅斯的亞洲部分是世界上煤的蘊藏量最高的地區。東南亞是世界硬質木材的主要供應地。世界鑽石產區除了南非以外,就只有印度和俄羅斯的亞洲部分是重要的產區。亞洲還包括幾乎所有具有經濟價值的礦物資源。

亞洲的森林總面積約占世界森林總面積的13%,俄羅斯亞洲部分、中國的東北、朝鮮民主主義人民共和國的北部,是世界上分布廣闊的針葉林地區,蓄積量豐富,珍貴用材樹種很多。中國的華南、西南,日本山地的南坡,喜馬拉雅山南坡植物特別豐富,除普通闊葉樹種外,還有棕櫚、蒲葵、杉屬、水杉屬等。東南亞的熱帶森林在世界森林中占重要地位,以恆定、豐富的植物群落著稱。其主要樹種是龍腦香科,還有樹狀蕨綱、銀杏、蘇鐵等「活化石」[28]。

礦產地理分區

可再生能源

亞洲的水力資源也比較豐富。可開發的水力資源年發電量可達26,000億度,占世界可開發水力資源量的27%[28]。

土壤與生物

土壤

植物界

動物界

自然地理區劃

歷史

人類在亞洲的歷史可追溯至逾100萬年以前[11]。爪哇人和北京人是直立人(H. erectus)在亞洲的代表[31]。與爪哇人同樣出土於印度尼西亞的弗洛勒斯人(H. floresiensis)生活於10萬至5萬年前,以身形矮小而著稱[32]。生活於約37萬年至3萬年前的丹尼索瓦人(H. sapiens subsp. 'Denisova')主要分布在西伯利亞南部至青藏高原一帶[33]。智人(H. sapiens)最早遷入或出現在亞洲的時間和方式尚無定論。

約一萬至八千年前,亞洲部分地區的先民開始種植小麥、大麥、粟、黍、水稻等作物,從而成為了食物生產者。新石器時代的定居社會在此後逐漸形成,加泰土丘、半坡、河姆渡等是其中的代表。

古代歷史:公元前三千紀—公元六世紀

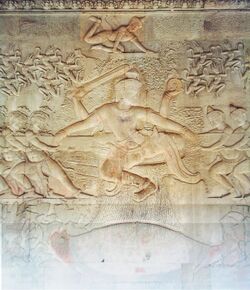

亞洲的兩河流域、印度河-恆河流域、黃河與長江流域是人類文明的發源地,文明最早的曙光降臨在蘇美爾、哈拉帕、仰韶、良渚等早期文化中心。東方的夏、商、周王朝,西亞的阿卡德、亞述、赫梯和巴比倫,吠陀時代的古印度十六雄國和難陀王朝,大伊朗地區的埃蘭、米底和波斯(阿契美尼德)都發展成為疆域遼闊、人口眾多的君主制國家。公元前770年周平王東遷後,中國中原地帶完全陷入諸侯割據狀態,史稱春秋戰國時期。阿契美尼德王朝經居魯士二世和大流士一世時期大幅擴張,但在公元前5世紀的希波戰爭失敗後漸趨衰落,最終在亞歷山大東征中滅亡。

亞歷山大帝國瓦解之後,塞琉古王國於公元前312年在其故地建立,及至公元前3世紀以後在帕提亞、巴克特里亞和羅馬的並吞下領土不斷縮小。印度建立起孔雀王朝,並在阿育王統治時期達到極盛。在中國,秦於公元前221年統一各諸侯,但僅十數年後即覆亡,全國重又由漢朝統一。此後,東方和西方經濟和文化的交流逐漸暢順和強化,絲綢之路由中國洛陽、長安出發,行經河西走廊諸城、西域都護府的綠洲地帶、錫爾河與烏滸河之間的中亞河中地區,越過大伊朗和中東,遠達印度次大陸、泰西封、巴比倫、安條克、羅馬、迦太基、亞歷山大港等地。占據了絲綢之路要道的帕提亞帝國和貴霜帝國日趨強盛。羅馬帝國崛起後,領土一度包括小亞細亞半島和美索不達米亞。

在兩漢時期,漠北的匈奴在與漢朝的戰爭中落敗。漢朝控制西域後,一部分北匈奴人於158年遷徙到中亞河中地區,此地的諸部落後來在372年越過烏拉爾河侵入歐洲,相繼打敗阿蘭人和東哥特王國後又侵入多瑙河下游平原,加速了西羅馬帝國的滅亡。一部分被稱為嚈噠人的白匈奴陸續南下河中地區,襲擊波斯薩珊王朝的東部邊疆,一部分在頭羅曼和米西拉古拉的帶領下南下消滅當時貴霜帝國的殘餘,並對印度的笈多王朝造成嚴重破壞;米西拉古拉的軍隊在534年被摩臘婆和笈多王朝聯軍打敗而消弭。一小部分在46年內遷中國并州刺史部,在八王之亂後滅亡西晉並導致五胡十六國出現和中國南北朝長達二百八十餘年的對立。

在拓跋鮮卑人占據中國北部,建立北魏之後,柔然於5世紀初年興起,悅般人建立白匈奴汗國,對當時亞洲的政局造成重大影響。柔然汗國滅亡後,阿瓦爾人還影響了東羅馬帝國和西歐的法蘭克王國。

中古歷史:公元六世紀—十八世紀

630年,穆罕默德的伊斯蘭教在麥加和麥地那興起,阿拉伯帝國逐漸征服並占領波斯薩珊王朝,吞併東羅馬帝國在西亞和北非的大片領土;倭馬亞王朝席捲西亞、中亞、北非和伊比利亞半島,兵鋒直指法蘭克丕平王朝的阿基坦,甚至一度占領印度河平原。在東亞,隋、唐帝國的疆域也一度擴張到中亞和漠北,並影響朝鮮半島、日本和越南,兩者都在逐漸成為的新興君主制國家。8世紀中葉至11世紀的波羅王朝是印度最後一個以佛教為國教的王朝;南印的朱羅王朝逐漸達到鼎盛,且一度占有蘇門答臘和馬來半島。

漠北突厥的興起在6世紀—7世紀時對亞洲政局造成不小的影響,後隨着隋、唐帝國與伊斯蘭哈里發國的崛起而消亡;唐朝因安史之亂而走下坡路之後,周邊的回鶻和吐蕃日漸興盛;唐朝在875—884年的王仙芝及黃巢之亂後名存實亡,最終在907年完全滅亡,契丹人建立的遼國(大契丹國)占據了東北亞地區。 9—12世紀,原先統治西亞的阿拔斯王朝在馬蒙之後走向衰落;大伊朗地區的塔希爾王朝、薩法爾王朝、阿拉菲德王朝、齊亞爾王朝、白益王朝、薩曼王朝、加茲尼王朝、古爾王朝、塞爾柱帝國、花剌子模王朝相繼占據中亞、西亞、南亞廣大的地域,強化了這些地方的伊斯蘭化。

960年,趙匡胤建立的北宋結束了中國長達一百年的分裂狀態,之後古代中國的經濟、文化和科技達到一個新的高峰。完顏阿骨打建立的金朝於金太宗時期相繼滅亡遼和北宋,1127年南宋建立後,中國再次出現南北對峙的局面。宋金安定時期,經濟文化得到恢復。然而自1206年起,蒙古帝國興起並快速擴張,征服了亞洲和東歐的廣大地區,許多國家在蒙古的擴張中毀滅。與此同時,印度的德里蘇丹國建立,並在卡爾吉王朝和圖格魯克王朝興盛時代逐步把疆域拓展至德干高原以南,印度由此伊斯蘭化。蒙古帝國在13世紀下半葉分裂為元朝和四大汗國。14世紀明朝建立後,北元敗於明軍,爾後裂解為韃靼和瓦剌並爭戰不休。13世紀末興起的滿者伯夷成為東南亞的海上強權。帖木兒建立的帖木兒帝國在1360—1405年的帖木兒征戰期間將疆域擴展到中亞、西亞,乃至羅斯南部和印度河平原。1526年,其後裔巴卑爾越過印度河南下印度次大陸,取代德里蘇丹國而建立莫臥兒帝國,直到1707年奧朗則布去世後走向衰落。

1299年,奧斯曼帝國建立,在1308年滅亡羅姆蘇丹國、1354年派遣軍隊占領色雷斯並使拜占庭帝國成為其附庸,建都於布爾薩,在巴耶濟德一世時代奧斯曼帝國的領土控制托羅斯山脈山脊以西的小亞細亞半島全部和多瑙河下游平原以南的巴爾幹半島,並1396年的尼科波利斯戰役打敗最後一次十字軍而威名顯赫、雖然在1402年7月20日的安卡拉戰役敗給帖木兒而導致一度陷入王位繼承戰爭(1402—1412年),但是最終還是重新起死回生並於穆罕默德二世時代的1453年滅了拜占庭帝國,占領君士坦丁堡並使之成為其首都,奧斯曼帝國之後逐漸占領東南歐、中東的累范特、小亞細亞及北非地區,奧斯曼帝國的蘇丹(皇帝)視自己為天下之主,繼承羅馬帝國與伊斯蘭文化,東西文明在其手中而得以統合。奧斯曼帝國位處東西文明交匯處,並掌握東西文明的陸上交通線達六個世紀之久(1400—1922年)。在其存在其間,不止一次實行伊斯蘭化及現代化改革,使得東西文明的界限日趨模糊。

在東亞,自元朝先後四次短暫實施海禁之後,1370年,明太祖建立的明朝把這一海禁政策發揚光大,此後雖然有鄭和下西洋,但之後維持海禁政策,雖然明穆宗隆慶年間(1567年—1572年)實行開海,明朝國力以及東西方的經濟文化交流一度有所恢復,但之後的清朝延續海禁這一政策,並導致東西方經濟文化交流的萎縮與中國發展的停滯。

16至17世紀,歐洲人紛紛到東亞發展貿易和傳教,直到日本鎖國、1723年雍正禁教之後,東亞才逐漸封閉起來。在亞洲北方,金帳汗國瓦解後,莫斯科大公國興起,之後在伊凡三世時代占領諾夫哥羅德共和國,1480年擊敗金帳汗國而擺脫附庸地位,1502年消滅金帳汗國。伊凡四世於16世紀中葉自稱沙皇,消滅了喀山和西伯利亞等汗國。羅曼諾夫王朝的沙皇俄國循陸路在西伯利亞擴張,1643年在黑龍江流域與清朝交戰,並於1689年簽署中俄《尼布楚條約》。之後沙俄於1733年在阿拉斯加成立俄屬北美總督區,並繼續占領中亞。

近代歷史:十六世紀—二十世紀初

自16世紀起,歐洲的殖民主義勢力入侵亞洲,直接或間接統治了亞洲幾乎所有的地區,部分國家受殖民統治長達二三百年。1600年,英國東印度公司侵入印度次大陸並開拓殖民地;在印度民族大起義後的1858年,印度成為英王的直接附庸。荷蘭東印度公司自1602年起侵入印度尼西亞。1511年後,葡萄牙、英國先後殖民馬來半島;至1824年,英國確立對馬來亞的霸權。1840年後,英國對清朝發動鴉片戰爭;直至1900年八國聯軍侵華,中國完全淪為半殖民地半封建國家。18世紀後,俄國向中亞、西伯利亞擴張領土,將北亞納入統治。到第二次世界大戰前,除日本外,亞洲大部分國家和地區淪為殖民地和半殖民地;歐洲諸帝國的領土與殖民地的面積占據了亞洲總面積的2/3。

亞洲各古老的帝國先後因殖民擴張或政治革命而毀滅。1857年,莫臥兒王朝末任皇帝被流放;1911年,清朝在辛亥革命的衝擊下滅亡;1922年,奧斯曼帝國解體並為凱末爾的土耳其共和國所取代。作為例外,日本在大政奉還和明治維新後成為亞洲唯一的帝國主義國家,侵吞朝鮮並在日俄戰爭中擊敗俄國。

現代歷史:二十世紀初至今

第二次世界大戰結束後,隨着老撾、印度尼西亞、菲律賓、印度、巴基斯坦、錫蘭、緬甸、柬埔寨、馬來亞等國相繼獨立,西方在亞洲的殖民體系迅速瓦解。通過1955年的萬隆會議等外交平台,許多新獨立的亞洲國家迅速成為國際政治舞台上的重要力量[34]。

在兩極格局形成以後,亞洲,特別是東北亞和東南亞[35],很快成為冷戰的試驗場。美國與日本、韓國相繼結盟[36],朝鮮戰爭和越南戰爭——兩場典型的冷戰代理人戰爭——先後爆發。在美國的援助和外向型經濟的驅動下,日本、韓國和中國台灣地區一度高速發展。

在西亞,猶太復國主義者創建的以色列國與周遭的阿拉伯國家(特別是與其有直接領土矛盾的巴勒斯坦)不斷爆發衝突,英、美、蘇的介入使自從賽克斯-皮科協定以來的中東局勢更加混亂,至今已爆發了五次中東戰爭。自20世紀90年代以來,美國強力介入中東事務,阿富汗和伊拉克的戰爭呈現了域外力量在中東的消極影響。敘利亞在2011年、也門在2015年由於國內矛盾激化,先後爆發內戰。

在南亞,印度和巴基斯坦兩個原本一體的新興國家由於宗教矛盾、領土爭端等問題持續緊張。兩國圍繞克什米爾地區已交戰三次,且先後具備核武器發射能力。

1991年蘇聯解體後,冷戰格局仍在東北亞的朝鮮半島延續着,且在2006年朝鮮進行核武器試驗後愈加敏感。中華人民共和國作為政治影響力顯著的大國,自1978年改革開放後已成為世界第二大經濟體。東南亞各國在經濟取得增長的同時,內部的多邊關係也在很大程度上得到緩和,掩蓋了此地諸多小規模的政治熱點。蘇聯解體遺留下的地緣真空和民族矛盾至今仍影響着中亞和高加索各國:塔吉克斯坦一度爆發內戰,亞美尼亞和阿塞拜疆圍繞納卡地區多次衝突,吉爾吉斯斯坦和格魯吉亞爆發了「顏色革命」。

人口

亞洲是世界上人口最多、最稠密的大洲,2019年總人口達45.5億,約占世界總人口的59.9%;平均人口密度達86人/平方公里,高於世界平均。印度和中國是世界上人口第一和第二多的國家,也是僅有的兩個人口超過十億的國家。印度尼西亞、巴基斯坦、孟加拉國、日本和菲律賓的人口均超過一億[37]。新加坡、巴林、馬爾代夫、孟加拉國、巴勒斯坦的人口密度均高於500人/平方公里;中國澳門地區的人口密度更是高達20,620人/平方公里(2021年)[38]。

人口分布

由於歷史原因,亞洲的人口往往集中在大河流域和其他農業發達的地區。

在東亞,胡煥庸線以東的人口普遍密集。華北平原、長江三角洲、四川盆地和台灣島西部的人口密度均超過500人/平方公里;東北平原因開發較晚、長江以南地區因丘陵廣布而人口密度略低,但一般也超過100人/平方公里;朝鮮半島和日本的人口集中於海岸狹窄的平原地帶。在胡煥庸線以西,中國西北地區的人口多集中在河西走廊、天山北麓、伊犁河谷地與塔里木盆地周圍的綠洲中;青藏高原氣候高寒而人口稀少,主要集中在長江、瀾滄江、雅魯藏布江等幾條大河及其支流附近的河谷中。

東南亞的總人口接近7億[39],其中超過1/3為印度尼西亞人。中南半島的人口在幾條河流(紅河、湄公河、昭披耶河、伊洛瓦底江)的入海口形成幾個高度稠密的區域,河內、胡志明市、曼谷、仰光等城市即在此基礎上建立;越南長山山脈以東狹長的沿海平原、泰國東北部的呵叻高原和緬甸中部的伊洛瓦底江谷地,亦為人口相對密集的區域。在馬來群島中,爪哇島憑藉大面積的火山土承載了超過1.5億人。其他人口密集地帶包括菲律賓群島、蘇門答臘島的部分地區和馬來半島的西海岸。

除塔爾沙漠、巴基斯坦印度河以西山地和喜馬拉雅南麓高海拔地帶以外,整個南亞次大陸的人口都相當稠密,以不到世界陸地面積的3%承載了世界人口的五分之一[16]。印度北部恆河平原、巴基斯坦東部印度河中下游平原的人口密度普遍超過500人/平方公里,其他地域也多在100人/平方公里以上。

中亞和西亞由於降水少、氣候乾旱,其相對稀疏的人口主要集中於水資源較充足的地區,如費爾干納盆地、阿姆河沿岸、伊朗北部裏海南岸、兩河流域、東地中海沿岸、曼德海峽以北海岸等地。哈薩克斯坦中部的乾草原和阿拉伯半島的荒漠地帶,人口尤為稀少。

北亞氣候寒冷,人口大多位於相對溫暖的北緯60度線以南地區,且同緯度的人口一般越往東越稀疏。少數西伯利亞原住民人口聚居在亞寒帶針葉林或苔原的河岸、海岸等地。

人口結構與變化趨勢

目前,東亞的人口增長率已經下降到1%以下,但東南亞、南亞和西亞的人口增長率平均增長率為1%。

人口遷移

亞洲各地的人口遷移在古代即相當顯著。

民族

亞洲現有1000多個民族,約占世界民族總數的一半[29]。主要民族都屬於蒙古人種(黃種人)和高加索人種(白種人),民族繁多,大約包括大部份語系的語言。

亞洲的主要民族包括:

- 漢藏語系各民族,主要分布在中國、緬甸、不丹、老撾、柬埔寨、越南、泰國、尼泊爾和印度的錫金邦、阿薩姆邦。

- 阿爾泰語系各民族,主要分布在土耳其、前蘇聯中亞各國、蒙古、阿富汗部份地區、俄羅斯亞洲部份和中華人民共和國西部、北部。部分學者認為日語與朝鮮語亦屬阿爾泰語系。

- 亞非語系各民族,主要分布在西亞各阿拉伯國家。

- 印歐語系各民族,主要分布在印度、伊朗、巴基斯坦、阿富汗、塔吉克斯坦和俄羅斯東部沿海。

- 壯侗語系各民族,主要分布在泰國、老撾、越南及其周邊。

- 南島語系各民族,主要分布在印度尼西亞諸島嶼、馬來西亞、菲律賓和中國台灣省(見台灣高山族)。

- 南亞語系各民族,主要分布在柬埔寨、越南內部山區和印度中部。

- 達羅毗荼語系各民族,主要分布在印度南部沿海各邦和巴基斯坦北部。

聚落與城市化

古代亞洲聚落與城市

一般認為,公元前7400年至5200年的加泰土丘是世界早期農業定居點的代表[40];公元前3500年,兩河流域誕生了烏魯克、烏爾等一批人類最早的城市;摩亨佐-達羅、哈拉帕、良渚、石峁、陶寺、殷墟、等考古遺址是早期城市的代表。隨着各大王國與帝國接續興起和擴張,作為政治和商貿中心的城市規模也不斷擴大、設施不斷完善。古典和中古時期著名的亞洲城市包括巴比倫城、以弗所、波斯波利斯、耶路撒冷、華氏城、藍氏城、弗樓沙、長安、洛陽、南京、君士坦丁堡、巴格達、平城京、汴京、泉州、梅爾夫、玉龍傑赤、吳哥、伊斯法罕、北京、江戶等。

近現代亞洲聚落與城市

近代亞洲的城市化往往伴隨着歐洲殖民據點的建立和近現代產業的興起,如孟買、加爾各答、馬德拉斯、新加坡、香港等城市一度成為英國自海路展開殖民擴張的橋頭堡,葉卡捷琳堡、新西伯利亞、哈爾濱、大連等城市的建立則與沙俄的擴張緊密相關。在亞洲各國取得政治獨立以後,隨着社會經濟的進步,城市化進程亦日益加速:自2000年至2010年,東亞的城市人口增長了2億[41],同期南亞的城市人口則增長約1.3億[42];東京灣、大阪灣、珠三角、長三角等地的城市連綴形成龐大的城市群[43]。在各既有城市不斷擴張的同時,亞洲各國還湧現出了深圳、迪拜、阿斯塔納等新興城市。順化、貝魯特、杜尚別、喀布爾、巴格達、大馬士革等城市,曾經或目前因戰爭而陷入衰退。

至2023年,在全球44座建成區人口超過1,000萬的城市中,有26座亞洲城市,分別為:東京-橫濱、雅加達、德里、廣州-佛山、孟買、馬尼拉、上海、首爾-仁川、加爾各答、卡拉奇、達卡、曼谷、北京、深圳、班加羅爾、成都、胡志明市、京阪神都市圈、伊斯坦布爾、拉合爾、德黑蘭、重慶、西安、金奈、鄭州、東莞、武漢和天津[44]。

目前亞洲各國的城市化進程是高度不平衡和非線性的[45];但許多城市仍然面臨着某些共性問題:北京、首爾、雅加達、曼谷等超大型城市遭遇交通擁堵、資源緊張、環境污染、抗風險能力弱等病徵;夕張、玉門等資源型城市面臨人口外流、轉型困難的景況;孟買、達卡、馬尼拉等發展中國家的大城市受困於貧困率高企導致的不平衡發展[43]等。

近年來,亞洲的諸多城市開發計劃都致力於緩解城市化中存在的問題,典型的開發計劃包括韓國的世宗市[46]、中國的雄安新區[47]、印度尼西亞的努山塔拉[48]、沙特阿拉伯的線性城市[49]等。估計到2030年,將有55%的亞洲人生活在城市當中[50]。

政治

國家和地區

亞洲是世界上國家數僅次於非洲的大洲。全部領土位於亞洲,面積最大和最小的國家分別為中華人民共和國和島國馬爾代夫;而亞洲大陸最小的國家則是黎巴嫩。俄羅斯、哈薩克斯坦、格魯吉亞、阿塞拜疆、土耳其和埃及一般認為是橫跨兩洲的國家。亞洲在政治地理上習慣被分為東亞、東南亞、南亞、中亞、西亞五部分。

國家列表

| 國旗 | 國徽 | 國家 | 人口[51][52] (2018年) |

面積 (km²) |

首都 | 政治制度 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 東亞 | ||||||

| 中華人民共和國 | 1,427,647,786 | 9,596,961 | 北京 | 人民代表大會制度 中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度 社會主義國家 | ||

| 日本國 | 127,202,192 | 377,915 | 東京 | 君主立憲制 | ||

| 朝鮮民主主義人民共和國 | 25,549,604 | 120,538 | 平壤 | 以朝鮮民主主義人民共和國國務委員長為首位的國務委員會中樞的國家政治體制 社會主義國家 | ||

| 大韓民國 | 51,171,706 | 100,210 | 首爾 | 總統制 | ||

| 蒙古國 | 3,170,216 | 1,564,116 | 烏蘭巴托 | 半總統制 | ||

| 東南亞 | ||||||

| 越南 | 95,545,962 | 331,212 | 河內 | 一黨制社會主義國家 | ||

| 老撾 | 7,061,507 | 236,800 | 萬象 | 一黨制社會主義國家 | ||

| 柬埔寨 | 16,249,792 | 181,035 | 金邊 | 君主立憲制 | ||

| 泰國 | 69,428,453 | 513,120 | 曼谷 | 君主立憲制 | ||

| 緬甸 | 53,708,320 | 676,578 | 內比都 | 半總統制,被軍政府奪權 | ||

| 菲律賓 | 106,651,394 | 343,448 | 馬尼拉 | 總統制 | ||

| 新加坡 | 5,757,499 | 697 | 新加坡 | 議會制 | ||

| 文萊 | 428,963 | 5,765 | 斯里巴加灣市 | 君主專制 | ||

| 印度尼西亞[注 2] | 267,670,543 | 1,904,569 | 雅加達 | 總統制 | ||

| 東帝汶 | 1,267,974 | 14,874 | 帝力 | 議會制 | ||

| 馬來西亞 | 31,528,033 | 329,847 | 吉隆坡 | 選舉君主制,議會制 | ||

| 南亞 | ||||||

| 印度 | 1,352,642,280 | 3,287,263 | 新德里 | 議會制 | ||

| 不丹 | 754,388 | 38,394 | 廷布 | 君主立憲制 | ||

| 孟加拉國 | 161,376,708 | 147,570 | 達卡 | 議會制 | ||

| 尼泊爾 | 28,095,714 | 147,181 | 加德滿都 | 議會制 | ||

| 巴基斯坦 | 211,103,000 | 881,913 | 伊斯蘭堡 | 議會制 | ||

| 斯里蘭卡 | 21,228,763 | 65,610 | 科倫坡 | 議會制 | ||

| 馬爾代夫 | 515,696 | 298 | 馬累 | 總統制 | ||

| 西亞 | ||||||

| 阿富汗 | 37,171,921 | 647,500 | 喀布爾 | 總統制 | ||

| 亞美尼亞 | 2,951,745 | 29,743 | 埃里溫 | 議會制 | ||

| 阿塞拜疆[注 3] | 9,949,537 | 86,600 | 巴庫 | 總統制 | ||

| 格魯吉亞[注 4] | 4,002,942 | 69,700 | 第比利斯 | 議會制 | ||

| 土耳其[注 5] | 82,340,088 | 783,562 | 安卡拉 | 總統制 | ||

| 塞浦路斯 | 1,189,265 | 9,251 | 尼科西亞 | 總統制 | ||

| 伊朗 | 81,800,188 | 1,648,195 | 德黑蘭 | 神權政治,總統制 | ||

| 以色列 | 8,381,516 | 20,770 | 特拉維夫[注 6] | 議會制 | ||

| 約旦 | 9,965,318 | 89,342 | 安曼 | 二元制君主立憲制 | ||

| 黎巴嫩 | 6,859,408 | 10,400 | 貝魯特 | 議會制 | ||

| 巴勒斯坦國[注 7] | 4,862,979 | 6,220 | 拉姆安拉[注 8] | 半總統制 | ||

| 敘利亞 | 16,945,057 | 185,180 | 大馬士革 | 總統制 | ||

| 埃及[注 9] | 98,423,598 | 1,010,408 | 開羅 | 總統制 | ||

| 巴林 | 1,569,446 | 760 | 麥納麥 | 二元制君主立憲制 | ||

| 科威特 | 4,137,312 | 17,818 | 科威特城 | 二元制君主立憲制 | ||

| 阿曼 | 4,829,473 | 309,500 | 馬斯喀特 | 君主專制 | ||

| 伊拉克 | 38,433,600 | 438,317 | 巴格達 | 議會制 | ||

| 卡塔爾 | 2,781,682 | 11,586 | 多哈 | 君主專制 | ||

| 沙特阿拉伯 | 33,702,756 | 2,149,690 | 利雅得 | 君主專制 | ||

| 阿拉伯聯合酋長國 | 9,630,959 | 83,600 | 阿布扎比 | 總統制,酋長國 | ||

| 也門 | 28,498,683 | 527,968 | 薩那 | 總統制 | ||

| 中亞 | ||||||

| 哈薩克斯坦[注 10] | 18,319,618 | 2,724,900 | 阿斯塔納 | 總統制 | ||

| 吉爾吉斯斯坦 | 6,304,030 | 199,951 | 比什凱克 | 半總統制 | ||

| 塔吉克斯坦 | 9,100,835 | 143,100 | 杜尚別 | 總統制 | ||

| 土庫曼斯坦 | 5,850,901 | 488,100 | 阿什哈巴德 | 總統制 | ||

| 烏茲別克斯坦 | 32,476,244 | 447,400 | 塔什干 | 總統制 | ||

| 北亞 | ||||||

| 俄羅斯[注 11] | 145,734,038 | 17,098,242 | 莫斯科 | 半總統制 | ||

屬地列表

| 旗幟 | 徽章 | 屬地 | 人口[51][52] (2018年) |

面積 (km²) |

政治制度 |

|---|---|---|---|---|---|

| 聯合王國海外領地 | |||||

| 英屬印度洋領地[注 12] | 3500 | 60 | 軍事基地 | ||

| 亞克羅提利與德凱利亞[注 13] | 8000 | 254 | |||

| 澳大利亞外部領地 | |||||

| 聖誕島 | 1843 | 135 | |||

| 科科斯(基林)群島 | 596 | 14.2 | |||

政治制度

亞洲最早誕生了古代世界通行的各種政治制度。蘇美爾的烏魯克和烏爾位列世界上最早的一批城邦國家;公元前24世紀建立的阿卡德帝國為世界上第一個帝國;公元前21世紀烏爾第三王朝的《烏爾納姆法典》為現存最早的成文法典;公元前18世紀巴比倫的《漢謨拉比法典》是古代兩河流域最具代表性的法律文件;公元前1280年,赫梯與埃及在卡迭石之戰後簽署了最早的成文國際條約。波斯的阿契美尼德王朝為統治其遼闊的疆域,首創行省制度和官僚制度。中國的歷代政權建立起了古代世界最領先的科層制組織結構;隋唐時期誕生的科舉制作為一套選拔文官的系統性制度,成為後世各國公務員考試制度的先聲。

當代亞洲各國的政治制度迥異,幾乎涵蓋了目前人類社會所有類型的政治體系。文萊、沙特阿拉伯、阿曼和卡塔爾至今仍保留君主專制;阿聯酋實行特殊的貴族共和制,七個酋長國的酋長共同組成最高權力機構;泰國、約旦等二元制君主立憲制國家的君主依舊掌握實權;日本、柬埔寨則轉變為君主僅保留虛職的議會制君主立憲制;馬來西亞也是議會制君主立憲制,但其君主並非完全世襲,而是由統治者會議選舉產生。亞洲另有12個議會共和制國家和16個總統制國家。總統制國家伊朗同時也是政教合一的伊斯蘭共和國,宗教領袖具有最高地位。緬甸的政權自2021年初的武裝政變以來,至今由軍政府掌控。

地緣政治

地緣熱點與衝突

目前絕大部分國際關注的熱點也在亞洲:

區域合作

區域合作在亞洲正方興未艾。東南亞國家聯盟有10個成員國和一個觀察員國,並已開啟了和中日韓的對話機制,中國-東盟自由貿易區於2010年建立。東亞和東南亞多國均為亞太經合組織成員。由東盟十國發起,中國、日本、韓國、澳大利亞和新西蘭參與的區域全面經濟夥伴關係協定於2020年簽署。南亞國家也在加緊準備成立區域合作組織,巴基斯坦和印度的關係出現緩和跡象。在西亞,海灣六國成立了海灣阿拉伯國家合作委員會,它們同時也都是阿拉伯國家聯盟的成員,阿盟在亞洲的其他成員有伊拉克、敘利亞、約旦、黎巴嫩、巴勒斯坦和也門。中亞五國中的四個,連同中國、俄羅斯、印度、巴基斯坦和伊朗,共同構成上海合作組織這一區域性安全組織。由哈薩克斯坦倡議建立的亞信會議現有28個成員國和15個觀察員。1996年成立的亞歐會議每兩年舉行一次首腦會議和外長會議,加強了亞洲國家和歐盟國家之間的對話機制,目前已經發展到39個成員國。

經濟

在古代,亞洲一直是世界經濟的中心,當時世界上主要的經濟大國,如中國、印度、阿拉伯、波斯(今伊朗)都位於亞洲。亞洲的農業和牧業可以維繫世界大部分人口的生計。歐洲的最大帝國羅馬帝國的主要糧食產地也位於亞洲。

工業革命後,歐洲的帝國主義國家將世界其他地方都作為殖民擴張和掠奪的目標。在成為歐洲人的殖民地或半殖民地的各大洲當中,亞洲諸國是在20世紀下半葉最先崛起的地方。19世紀末即躋身於殖民主義列強的日本,在二戰後經濟高速增長,成為亞洲第一個發達國家。隨後起飛的亞洲四小龍也於20世紀90年代成為發達經濟體,而一度發展勢頭迅猛的亞洲四小虎則在1997年亞洲金融風暴的衝擊下受挫,至今仍是發展中國家。中國大陸在改革開放後經濟持續崛起,已成為亞洲最大、世界第二大經濟體。目前,印度和越南經濟的快速發展使其為世界所注目;沙特、阿聯酋、卡塔爾、科威特等海灣石油富國亦在積極謀求產業轉型。

亞洲範圍廣大,各區域經濟發展差異也很大。日本、韓國和新加坡位居世界上最發達的經濟體行列,尼泊爾、孟加拉國、柬埔寨和東帝汶則被聯合國列入最不發達國家名單[53]。阿富汗、敘利亞、也門、緬甸等國由於長期的戰爭或地方武裝割據,經濟難以獲得發展。

農業

亞洲是世界重要的農業起源地之一,小麥、大麥、粟、黍、水稻、棉花等作物均起源於亞洲[54],各古代文明的發展也與發達的農業生產密不可分。亞洲的農業生產大多集中於沖積平原、三角洲和山地河谷地區,內陸廣大的荒漠、森林和岩石山地則基本沒有農業活動[55]。亞洲各地區依據其自然地理條件的差異發展出了多樣的農業生產模式。如今,超過22億亞洲人的生計與農業相關[56]。

種植業

在東亞、東南亞雨熱同期的季風區,有着悠久歷史的水田農業以高度集約化為特徵,單位面積投入巨大、需水量大、產量高[16],每公頃出產約在2.6噸至6.5噸之間[57]。亞洲的水稻種植總面積為1.424億公頃,總產量達6.987億噸(2022年數據)[58],其中有11個國家生產了全球87%的水稻[59]。水田產出的相當一部分由本地市場消費,僅6%至7%流入國際市場[60];印度、泰國、越南和巴基斯坦是世界四大大米出口國[16]。水田多分布於熱帶、亞熱帶的平原地區,包括中國的長江中下游平原和四川盆地、中南半島各條河流入海形成的三角洲、爪哇島山地間的狹窄平原、恆河與印度河的沖積平原等[16];一些丘陵地帶在改造為梯田(如中國雲南紅河梯田、菲律賓巴納韋梯田等)後,亦可蓄水並種植水稻。

亞洲的旱田多分布在降水量1,000毫米以下的地區,包括中國華北和東北平原、日本北海道、印度德干高原等地[16],主要種植小麥、大豆、玉米、高粱、花生、棉花等作物[5][55],部分地區可利用完善的農田水利與灌溉實現旱澇保收[5];中國和印度都是重要的棉花生產國。在中國新疆、中亞和西亞的乾旱半乾旱地區,農業活動圍繞河流或高山附近的綠洲展開,種植小麥和蔬果作物,也生產和出口棉花;為節約水資源,農業用地常有坎兒井、圓形灌溉系統、滴灌系統等水利設施。西伯利亞南部和哈薩克斯坦北部的旱地是在近兩個世紀才逐漸開墾出來的,以種植小麥為主。亞洲熱帶地區出產香蕉、菠蘿、木瓜、山竹、荔枝、榴蓮等水果,溫帶地區則以蘋果、柑橘等為主[55]。洋蔥、馬鈴薯、西紅柿、綠豆等蔬菜亦多產於亞洲[58];中國是世界上最大的蔬菜生產國,產量達世界半數[61]。

南亞和東南亞熱帶雨林里的種植園起源於歐洲殖民時期,現以種植茶、天然橡膠(泰國)、油棕(印度尼西亞、馬來西亞)、椰子(印度尼西亞、菲律賓)、甘蔗、蕉麻(菲律賓)等經濟作物為主[5];黃麻在印度和孟加拉國[62]、椰棗在沙特阿拉伯[63]、藏紅花在伊朗[64]的農業經濟中都占據重要地位。在大巽他群島和中南半島的山區林地,依然存在着刀耕火種的遷移農業[65]。

畜牧業、漁業與林業

亞洲中部降水量低於400毫米的乾草原為游牧與半游牧農業提供了廣闊的平台,主要放牧牛、馬和綿羊,牧場總面積達2.5億公頃[66],蒙古國的近30%人口至今仍從事游牧[67];青藏高原的牧民多飼養氂牛;西伯利亞的部分原住民飼養馴鹿和馬;西亞草原和荒漠地帶的貝都因人、庫爾德人等也有游牧傳統[68]。

工業

在較長的歷史時期內,絕大多數亞洲國家的工業基礎頗為薄弱;及至20世紀80年代,除少數國家以外,亞洲各國工業產值普遍占國內生產總值的20%,且以採礦、紡織、農副產品加工、零部件裝配等勞動密集型工業為主[5]。時至今日,儘管亞洲各國的工業發展水平存在巨大差異,但從總體而言,亞洲已經成為世界重要的製造業基地。2021年,亞洲人均生產總值排名前十位的國家分別是新加坡、卡塔爾、以色列、日本、阿聯酋、韓國、文萊、巴林、科威特和沙特阿拉伯。

中國製造業有31個大類、179個中類和609個小類(2022年),是全球產業門類最齊全、產業體系最完整的國家[69];中國的製造業產值達3.59萬億美元(2020年),是第二名美國的1.5倍;在500種主要工業產品中,中國有40%以上產品的產量居世界第一[70]。在傳統製造業領域,中國於21世紀初期通過低成本、外向型、出口導向的工業化路徑,建立起規模龐大的傳統工業產業,奠定了「世界工廠」的地位;在新興製造業領域,中國亦於近年增長迅速,目前已在新能源汽車、光伏、海洋工程、智能手機、消費級無人機、軌道交通設施、民用航空航天等領域躋身世界前列[71]。中國的製造業基地集中於東北平原、環渤海地區、長江中下游平原、珠江三角洲、四川盆地等人口和技術資源集中的地帶,且於近年呈現出明顯的由北向南、由東向西的演變趨勢,東北地區等傳統重工業基地面臨產業轉型方面的難題[72]。

日本現為世界第四經濟大國[73]。20世紀50-70年代,日本經濟發展異常迅猛,此後人均國內生產總值長期位居世界前列。工業生產規模和技術達到世界先進水平。日本已形成以機械、鋼鐵、煉油、石化、電子工業為中心的工業體系,鋼鐵、汽車、船舶、化工、電子等產業均居世界前列。東京灣、伊勢灣、瀨戶內海沿岸和九州島北部是日本工業集中的地域;北海道在人口老齡化和資源短缺等因素影響下,工業已相對衰落。

亞洲是世界上新興工業化國家與地區集中的大洲。被稱為「亞洲四小龍」的新加坡、韓國、中國台灣和中國香港利用發達國家產業結構調整之機,發揮自身的優越條件,使外向型產業得到快速發展;其中韓國在鋼鐵、造船、半導體、智能手機領域表現突出,新加坡則是世界第三大煉油中心[74]以及重要的生物製藥和航空航天產業基地[75]。東南亞諸國以勞動密集型產業為主[76],憑藉其勞動力和勞動成本方面的優勢,如今已擁有一系列較為完善的製造業集群,包括馬來西亞和越南的電子產業,泰國的汽車和包裝食品業,印度尼西亞的機械、石化、服裝產業等[75]。

印度的工業部門較為齊全,以採礦、冶金、機械、動力、化學、紡織等工業為主,奠定了較好的工業基礎;近年來在汽車、製藥、軟件、可再生能源等領域發展較快[77]。印度的工業經濟多位於中南部地區,特別是孟買、海得拉巴、班加羅爾、科澤科德、金奈等城市[78];目前印度的工業面臨的挑戰主要在於其人口規模難以進一步轉化為規模優勢,且全球競爭力依然缺乏[79]。

亞洲其他國家,如緬甸、老撾、柬埔寨、阿富汗、也門等,由於政局動盪、戰爭破壞、資源匱乏、基礎薄弱等原因,工業水平相對落後;不少地方的工業企業仍然停留在自給自足的「小作坊」模式。

能源開發

亞洲的能源消耗占全球的一半以上,且其中85%來自化石燃料[80]。中國和日本均是LNG進口大國[81]。

到2050年,亞太地區預計將吸引全球可再生能源總投資的約40%[82]。中國可再生能源的開發利用規模居世界第一,水電、風電、光伏、生物質發電均居全球首位[83]。東南亞國家普遍日照充足,重點關注太陽能的利用[82]。

服務業

服務業在亞洲發展歷史悠久,但現代服務業起步晚。20世紀下半葉,隨着資本、技術、知識、勞務在地區內快速流動,亞洲各國的服務業的發展模式普遍發生了重大改變。2010年,服務業占到亞洲生產總值的48.5%,2020年這一比重更是提升至60%以上。[16]

整體來看,亞洲地區服務業發展呈現以下主要趨勢:跨國公司迅速擴張,跨國投資增長迅速,併購大潮迭起;區域服務貿易增長加快,其中商務服務業貿易增加最快;服務業與製造業關係不斷加強,信息技術與現代服務業加速融合,推動服務業產品化。[16]

中國的服務業曾長期處於相對從屬的地位,但在近幾十年來,服務業作為國民經濟的重要組成部分,日益受到社會各界的重視。隨着服務業各領域的改革和行業准入門檻的降低,服務業在國內生產總值中的比重持續上升,及至2015年已超過50%。[84]2021年,中國服務業勞動就業占比達到48%,服務消費占國民消費支出比重超過45%;服務業貿易增長速度顯著快於加工貨物貿易。[16]

日本服務業的發展主要經歷了三個階段:20世紀70年代以前,服務業的比重隨工業化的發展同步擴大;20世紀70-90年代,製造業占比達到峰值後下降,服務業比重呈現加速擴大局面,狹義服務業從1970年的41.6%提升到了2000年的62.63%[85];第三個階段是20世紀90年代泡沫經濟崩潰之後,服務業比重迅速擴大,服務業對日本經濟整體表現起着決定性作用。

旅遊業是東南亞地區現代服務業的重要組成部分,且在有些國家是支柱產業;2016 年,旅遊業對東南亞地區的經濟貢獻達到了 1,197 億美元[86]。近年來,儘管受到各種政治經濟不穩定因素影響,西亞多國亦在大力開發旅遊資源,如沙特阿拉伯將向旅遊業投資8,000億美元,到2030年旅遊業對國內生產總值的貢獻率有望達到10%[87];卡塔爾將發展旅遊業作為「2030國家願景」的重要組成部分,力爭到2030年吸引600萬遊客等[88]。

交通運輸

亞洲的交通基礎設施可追溯至波斯御道和秦馳道。及至公元元年前後,海上和陸上絲綢之路相繼開闢,成為亞歐大陸經貿活動的重要通道;張騫、法顯、玄奘、阿布·奧貝德、馬可·波羅、拉班·掃馬、伊本·白圖泰、汪大淵、鄭和等歷代旅行家都曾行進在絲綢之路上。其他古代著名交通路徑包括青金之路、茶馬古道、漢志商路、唐蕃古道等。中國古代開鑿的大運河歷經逾2,000年,總長超過3,000公里。

在近代,葡萄牙的達·伽馬、麥哲倫等歐洲航海家開闢了多條通往亞洲的海路,許多殖民者循此抵達並擴張他們的據點;俄國的謝苗·傑日尼奧夫、維圖斯·白令等先後由陸路和海路抵達東西伯利亞地區;法國的斐迪南·德·雷賽布於1869年主持鑿通了蘇伊士運河;瑞典的阿道夫·埃里克·諾登舍爾德於1878年開闢了北極東北航道。時至今日,亞洲各國的交通運輸規模和技術水平普遍存在很大差距,許多傳統的運輸設施仍在一些國家使用。

公路

亞洲道路(不含俄羅斯亞洲部分)的總里程約為1,860萬公里——這其中包含了從高速公路到鄉村道路的、各種規格的路面。亞洲各國道路的鋪設質量存在顯著差異:日本的路面鋪裝率為81%,而同一數據在印度尼西亞和柬埔寨分別為58%和22%。中國擁有世界最長的高速公路網(2021年底總里程為12.4萬公里[89])。始於1959年的亞洲公路網項目旨在促進國際公路運輸系統的發展,目前已有超過14.2萬公里的道路,連接了32個國家[90][91]。中國的汽車保有量達3.36億輛,其中新能源汽車2041萬輛[92];日本則是亞洲人均汽車保有量最多的國家,達661輛/千人(2023年)。

鐵路

印度在1853年、日本在1872年建成了各自的第一條鐵路幹線。20世紀初建成的西伯利亞大鐵路連接莫斯科與符拉迪沃斯托克(海參崴),全長9,288公里[93],與其西延至荷蘭鹿特丹的鐵路線並稱為第一亞歐大陸橋。1990年,中國的蘭新線在阿拉山口與蘇聯哈薩克共和國的鐵路線貫通,連接連雲港和鹿特丹的第二亞歐大陸橋由此形成。20世紀下半葉以來,一些欠發達國家和地區亦建成了鐵路乃至鐵路網,如2021年中老磨萬鐵路的通車使老撾擁有了首條鐵路幹線。中國的高速鐵路網里程逾45,000公里,占到全球的約2/3[94]。

亞洲共有124個城市軌道交通系統;東京和大阪以其複雜的城市軌交線網而聞名。

航空

1909年,旅美華僑馮如在美國奧克蘭製造並試飛了一架雙翼飛機,成為亞洲飛機製造業與航空業的先聲[95]。如今亞洲正在成為繼歐洲、北美以後的第三個民航運輸的中心地帶。亞洲的多數國家和地區都擁有了航空公司[96];北京(首都、大興)、上海(虹橋、浦東)、廣州、香港、首爾、東京(羽田、成田)、曼谷(素萬那普、廊曼)、吉隆坡、新加坡、雅加達、德里、迪拜都有客流量巨大的國際航空樞紐。在日本、韓國、印度尼西亞等國家,特殊的地理條件導致了較大的航空出行需求量,進而推動了民航業的規模化發展;新加坡、阿聯酋、土耳其等國憑藉溝通各大洲的獨特地理區位,積極打造航空樞紐和本土大型航司;為了適應當地較低的消費水平,東南亞、南亞的一些國家湧現出不少低成本航空公司,針對特定社會群體實現薄利多銷。

水運

古代印度洋和西太平洋的海運始於公元元年前後,各文明間的海上貿易締造了阿里卡梅杜、亞丁、泉州、古里、廣州等港市。目前東亞和東南亞已成為世界海上運輸的核心地帶。世界吞吐規模前25名的集裝箱港中,有18座在亞洲[97];中國大陸、日本、新加坡、中國香港和韓國的商船規模居世界第二至第六位,僅次於希臘[98];霍爾木茲海峽、馬六甲海峽和蘇伊士運河是世界重要的海上石油運輸通道,其中霍爾木茲海峽的貨運量占全球石油產量的六分之一以上、全球液化天然氣產量的三分之一[99];隨着全球變暖和北極海冰融化,北極東北航道(NEP)的通達度逐漸上升,與途徑馬六甲海峽和蘇伊士運河的常規航線相比,該航線可將歐洲到東亞的距離縮短約三分之一[100]。內河航運方面,長江、珠江、湄公河、恆河、京杭運河等都是亞洲重要的內河航道;自2006年起,長江成為世界上內河運輸最繁忙、運量最大的通航河流[101],幹線港口貨物吞吐量達35.9億噸(2022年)[102]。

文化

由於亞洲地域廣大,民族眾多,其文化的多樣性程度位居所有大洲之最。所謂「亞洲文化」並不是一個統一的概念,而是亞洲各文化地理單元在各自相對獨立的歷史進程中形成的各類文化系統的集合。在印度、馬來西亞等民族構成複雜的地區,文化碰撞與交融過程劇烈;而在日本、朝鮮半島等民族單一的地區,文化傳統也相應地較為均質化。

大體地,中國以漢字為載體、以儒家思想為鮮明特徵的文化傳播至朝鮮半島、日本和越南(見漢字文化圈);印度以輪迴宗教和哲學為主軸的文化不僅充盈整個南亞,更輻射至除越南以外的東南亞各地(見南亞文化圈),其本身又受到來自西亞的影響;阿拉伯文化以阿拉伯字母和伊斯蘭教為特徵,輻射至北非、小亞細亞、伊朗和中亞並影響馬來群島地區(見伊斯蘭世界);原奉瑣羅亞斯德教為尊的伊朗文化至今仍保持了自身特色;東南亞在本土文化的基礎上同時受到來自中國、印度和西亞的影響;現今的中亞文化源於中亞諸民族自身,但疊加了波斯、阿拉伯和斯拉夫的影響;西伯利亞諸民族中流行薩滿信仰,且同樣受斯拉夫文化影響很大。

宗教

哲學

民俗

科學技術

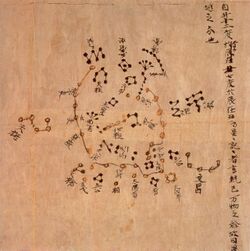

早在公元前數千年,亞洲人就發明了陶器和金屬冶煉技術。蘇美爾人、印度河流域人和中國人分別獨立地發明了文字。在古代,兩河流域的居民發明了陶輪、車輪、肥皂等;中亞的游牧民族發明了馬鞍;中國人發明了繅絲技術、鑄鐵技術、造紙術、馬鐙、瓷器、火藥、指南針、雕版印刷、紙幣等;印度人發明了棉紡技術、失蠟法、炻器和阿拉伯數字;波斯人發明了標準化硬幣、冰窖儲藏和風車。在古希臘衰敗至工業革命爆發的兩千年內,人類的大部分技術成就都產生於亞洲。

科學方面,古代中國和印度的應用數學成果顯著;中國有古代世界最完整的天文觀測記錄;伊斯蘭世界的天文學、物理學水平在中古世界獨樹一幟。亞洲各種地方性的醫藥技術,至今仍在很多地區使用。亞洲古代的著名數學家有劉徽、阿耶波多、祖沖之、婆羅摩笈多、花剌子米、納西爾丁·圖西、歐瑪爾·海亞姆、婆什迦羅第二、朱世傑、關孝和等;著名科學家有張衡、比魯尼、伊本·海賽姆、沈括、札馬魯丁、郭守敬、兀魯伯等;醫學人物有妙聞、張仲景、孫思邈、法拉比、宰赫拉威、伊本·西拿、宋慈、伊本·納菲斯、李時珍等。

亞洲和亞洲裔的近現代科學人物有斯里尼瓦瑟·拉馬努金、錢德拉塞卡拉·文卡塔·拉曼、野口英世、薩特延德拉·納特·玻色、蘇布拉馬尼揚·錢德拉塞卡、陳省身、湯川秀樹、楊振寧、阿卜杜勒·薩拉姆、丘成桐、阿齊茲·桑賈爾、瑪麗安·米爾札哈尼等。

文學

蘇美爾人的《吉爾伽美什》是人類第一部史詩。如今,亞洲許多民族依然保留着口傳心授形式流轉的史詩文學,包括《歐隆克》(Olonkho)、《江格爾》、《格薩爾王傳》、《瑪納斯》、《科羅格魯》(Köroğlu)、《薩松的大衛》(Sasuntsi Davit)等。

亞洲古代的語言學人物有波你尼、賓伽羅、許慎、揚雄、西伯維、馬哈茂德·喀什噶里等。

亞洲現代文學表現為傳統與西方舶來文學理論的結合。現代亞洲的著名作家有夏目漱石、拉賓德拉納特·泰戈爾、紀伯倫、魯迅、川端康成、欽吉斯·艾特瑪托夫、普拉姆迪亞·阿南達·杜爾、大江健三郎、奧爾罕·帕慕克等。

美術

在東亞,中國畫發展和成熟較早,尤以唐宋時期勃興的文人畫為其獨有流派,以意向化的山水畫作品而聞名;建立在漢字特殊結構之上的中國書法超越了裝飾藝術的層次,成為中國美術中表達審美、寄託個性的重要媒介。此外,瓷器、漆器、玉器、刺繡、景泰藍等,都是中國傳統的工藝美術形式。中國的文人畫、民間畫與書法影響至朝鮮半島、日本和越南,其中以浮世繪為代表的日本江戶時代美術又影響了近現代歐洲的美術變革。

在南亞,自貴霜時代起,受希臘影響的犍陀羅藝術同馬圖拉藝術一道成為早期宗教藝術的代表;此後笈多時代的古典主義雕刻影響更為深遠。中古時期流傳至今的雕塑與工藝裝飾對比強烈、層次豐富、生動活潑。13世紀以來的南亞美術又受到伊斯蘭世界的影響,莫臥兒細密畫和拉傑普特繪畫均以設色艷麗而著稱。

在西亞,伊斯蘭教的影響使得裝飾性紋樣與阿拉伯書法在各種美術媒介上發展起來。9世紀以來的陶瓷與玻璃工藝、13至17世紀的波斯細密畫是伊斯蘭藝術的代表。波斯地毯至今仍是西亞代表性的工藝品。

近現代以來的亞洲美術,無論是在傳統的繪畫、雕塑等領域,還是裝置藝術和大地藝術等新興藝術媒介領域,都發展出了不同於歐美的路徑。與此同時,亞洲各地的工藝美術仍然保持着傳統的風格與傳承方式;奧黛(越南)、巴迪衫(印度尼西亞)、紗麗(印度)等傳統服飾樣式,在當代社會生活中依舊發揮着重要作用。

建築

音樂與戲劇

影視

以中國、日本、韓國、印度、泰國和伊朗為代表的亞洲電影在世界電影體系中表現突出。源起於20世紀50年代中國香港的功夫片,憑藉吸收自傳統武術的獨特的動作橋段,在世界範圍內吸引了大量觀眾。印度的電影產業拍攝十數種語言的電影,其中植根於孟買的寶萊塢以拍攝印地語電影為主,每年生產逾千部影片[103];南印度的泰盧固語、泰米爾語影片在近年來亦發展迅速。伊朗的「新浪潮」在亞洲的藝術電影界據有特別的地位。溝口健二、小津安二郎、黑澤明、薩蒂亞吉特·雷伊、侯孝賢、阿巴斯·基亞羅斯塔米、王家衛、阿彼察邦·韋拉斯哈古等都是亞洲影壇的著名導演。

在電影業之外,亞洲的各項娛樂產業表現普遍較為突出。中國、日本、韓國、泰國、印度、土耳其有發達的電視劇產業[104]。日本的動畫(アニメ)產業與漫畫並行發展,作為ACG文化的一部分已影響全球[105]。中國、日本和韓國有着龐大的電子遊戲市場[106]。

教育與學術

亞洲諸文明的教育普遍有着悠久的歷史。在東亞,中國古代的太學以儒學為主要內容,為歷代王朝培養了大批人才;科舉制在全國範圍內分層次選拔文官;書院有多樣的分科和獨特的學風,對學術發展和政治都發生過重要影響;古代朝鮮、日本和越南的教育主要受到中國的影響。在南亞,古代印度的教育以婆羅門教和佛教教育為主,以古儒(guru)授課的學校教育和發達的學術討論與講道為其特徵。[107]在西亞,波斯和阿拉伯的教育亦各具特色:波斯薩珊王朝曾建立貢德沙普爾學院(Gondēshāpūr);阿拔斯王朝曾建立綜合性學術機構「智慧宮」 ,並開展了百年翻譯運動;奧斯曼帝國一度建立起獨特的學校制度。

近代亞洲許多國家均主動或被迫地引入了西方的教育制度,使得傳統教育體系在多數國家的主要領域相繼瓦解。明治維新時期的日本開展大規模的教育改革,在亞洲首先推行義務教育;清末中國開展「廢科舉、興學校」,逐步制定現代學制並建立大學;英國殖民下的印度教育完全按英國模式辦學;奧斯曼帝國仿照歐洲模式,開設多所大學、軍事學校和職業學校等。

時至今日,亞洲各國的教育水平存在很大差異。中國、韓國、日本和新加坡已發展出發達的高等教育[108],而阿富汗和也門的15歲以上人口識字率仍低於60%[109]。除不丹以外,所有亞洲國家和地區均建立了義務教育制度。

下表為亞洲境內,各國家及地區據2022年度QS世界大學排名列出世界前100的大學,共26所。[110]

| 國家/地區 | 大學(世界排名) |

|---|---|

| 清華大學(17)、北京大學(18)、復旦大學(31)、上海交通大學(50)、浙江大學(45)、中國科技大學(98)、台灣大學(68) | |

| 首爾大學(36)、高麗大學(74)、延世大學(79)、成均館大學(97)、韓國科學技術院(41)、浦項工科大學(81) | |

| 香港大學(22)、香港科技大學(34)、香港中文大學(39)、香港城市大學(53)、香港理工大學(66) | |

| 東京大學(23)、東京工業大學(56)、京都大學(33)、大阪大學(75)、東北大學(82) | |

| 新加坡國立大學(11)、南洋理工大學(12) | |

| 馬來亞大學(65) |

體育

在歷史上,亞洲諸文明發展出了各具特色的傳統體育運動,包括但不限於中國的武術、龍舟、中國式摔跤(角牴),朝鮮半島的跆拳道、日本的柔道、空手道、相撲,中南半島的高棉拳、泰拳、越武道、藤球,南洋群島的班卡蘇拉、菲律賓武術[111],中亞的克柔術,南亞的卡巴迪、印度式摔跤、Kho-kho、Vallam kali,伊朗的馬球,土耳其的土耳其摔跤等。這些體育運動不僅是娛樂和競技的手段,也與亞洲各國的傳統文化息息相關[112]。

近代以來,西方的體育運動逐漸傳入亞洲,如今已成為亞洲體育的重要組成部分[113]。羽毛球、乒乓球、電子競技在東亞和東南亞,板球、曲棍球在南亞,棒球在日本和韓國,足球在日本和伊朗都有很高的流行度。亞洲的競技體育在諸多項目上位居世界前列;孫興慜、姚明、大谷翔平、沙金·田度卡、伊姆蘭·汗、大坂直美、林丹、馬龍、曼尼·帕奎奧、拉沙·塔拉哈澤、羽生結弦等均為其各自項目上的著名運動員。

截至目前,亞洲的東京(1964年和2021年)、漢城(今首爾)和北京舉辦過夏季奧運會;札幌、長野、平昌和北京舉辦過冬季奧運會;韓國/日本和卡塔爾舉辦過世界盃。由亞洲奧林匹克理事會主辦的亞洲運動會是亞洲規模最大的綜合性運動會,每四年召開一屆,其前身是遠東運動會和西亞運動會[114],至今已舉辦了19屆。

注釋

- ↑ 該過程通稱印度-亞洲碰撞(India-Asia collision),其起始時間與具體過程仍存在爭議,具體有「大印度大陸模型」「洋內島弧模型」「大印度洋盆模型」三種較主流的模型。

- ↑ 跨大陸國家,西伊里安屬大洋洲。

- ↑ 跨大陸國家,部分地區屬歐洲。

- ↑ 跨大陸國家,部分地區屬歐洲。

- ↑ 跨大陸國家,東色雷斯地區屬歐洲。

- ↑ 耶路撒冷地位存在爭議,巴勒斯坦也聲稱主權。

- ↑ 聯合國觀察員。

- ↑ 政府所在地,聲稱被以色列控制的東耶路撒冷為首都。

- ↑ 跨大陸國家,傳統上屬於非洲國家,蘇伊士運河以東的西奈半島屬亞洲。

- ↑ 跨大陸國家,烏拉爾河以西地區屬歐洲。

- ↑ 跨大陸國家,傳統上屬於歐洲國家,但西伯利亞地區位於亞洲[8]。

- ↑ 與非洲國家毛里求斯有主權爭議。

- ↑ 塞浦路斯島的英軍主權基地區。

參考文獻

- ↑ Continents of the World. The List. Worldatlas.com. [25 July 2011].

- ↑ 人口. www.un.org. 2015-12-14 [2020-02-10] (簡體中文).

- ↑ 石建杭. 亚洲宗教文化的多元共生与互鉴 - 中国民族宗教网. www.mzb.com.cn. [2024-03-27].

- ↑ 坤舆万国全图. www.wdl.org. 1602 [2020-02-10].

- ↑ 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 中國大百科全書出版社編輯部. 中国大百科全书·世界地理. 北京: 中國大百科全書出版社. 1990. ISBN 9787500002727.

- ↑ ISKANDAR MALAYSIA FLAGSHIP C MAP. Iskandar Project. [2012-07-20].

- ↑ 7.0 7.1 7.2 АЗИЯ • Большая российская энциклопедия - электронная версия. old.bigenc.ru. [2024-03-26].

- ↑ 8.0 8.1 International Geographic Encyclopaedia and Atlas. Springer, 24 November 1979 [1]

- ↑ Eurasia | Definition, Meaning, & Countries. Encyclopedia Britannica. [2024-03-26] (英語).

- ↑ Chibilev, A. A.; Bogdanov, S. V. The Europe-Asia border in the geographical and cultural-historical aspects. Herald of the Russian Academy of Sciences. 2011-10-27, 81: 552–562 [2024-03-26]. doi:10.1134/S1019331611050017 –透過Springer Link.

- ↑ 11.0 11.1 Asia | Continent, Countries, Regions, Map, & Facts. Encyclopedia Britannica. [2024-03-26] (英語).

- ↑ Amin, Ash; Lewis, Philip; Stock, Paul. European Union and disunion: reflections on European identity. London: British Academy. 2017: 23–28. ISBN 9780856726200.

- ↑ Strahlenberg, Philipp Johann von, 1676-1747 | The Online Books Page. onlinebooks.library.upenn.edu. [2024-03-26] (英語).

- ↑ 劉伉. 亚欧两洲洲界划分史的简单回溯. 地理教學. 2001, (10): 6-7 –透過中國知網.

- ↑ 15.0 15.1 15.2 15.3 15.4 劉德生; 李志國; 江樹芳; 韓傑. 亚洲自然地理. 北京: 商務印書館. 1996. ISBN 7100017203.

- ↑ 16.0 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 亚洲 - 《中国大百科全书》第三版网络版. www.zgbk.com. [2024-03-27] (英語).

- ↑ 17.0 17.1 17.2 王鴻禎. 亚洲地质构造发展的主要阶段. 中國科學. 1979, 1979 (12): 1187-1197.

- ↑ 潘桂棠. 中国大地构造阶段划分和演化. 地學前緣: 1-23. doi:10.13745/j.esf.2016.06.001.

- ↑ 吳福元; 萬博; 趙亮. 特提斯地球动力学. 岩石學報. 2020, 36 (06): 1627-1674.

- ↑ NSR综述:青藏高原的形成过程. www.step.ac.cn. [2024-05-07] (英語).

- ↑ 21.0 21.1 任紀舜; 趙磊; 李崇; 朱俊賓; 肖黎微. 中国大地构造研究之思考——中国地质学家的责任与担当. 中國地質. 2017, 44 (1): 33-43.

- ↑ 黃汲清; 陳國銘; 陳炳蔚. 特提斯-喜马拉雅构造域初步分析. 地質學報: 1-17. doi:10.19762/j.cnki.dizhixuebao.1984.01.001.

- ↑ 葉和飛; 羅建寧; 李永鐵. 特提斯构造域与油气勘探. 沉積與特提斯地質: 1-27.

- ↑ Monsoon. education.nationalgeographic.org. [2024-03-31] (英語).

- ↑ 解晉; 余曄; 劉川; 葛駿. 青藏高原地表感热通量变化特征及其对气候变化的响应. www.gyqx.ac.cn. 2018-02-28 [2024-03-31]. doi:10.7522/j.i (cn).

- ↑ Li, Chengfeng; Yanai, Michio. The Onset and Interannual Variability of the Asian Summer Monsoon in Relation to Land–Sea Thermal Contrast. Journal of Climate. 1996-02-01, 9 (2). ISSN 0894-8755. doi:10.1175/1520-0442(1996)009<0358:TOAIVO>2.0.CO;2 (英語).

- ↑ 暴雨使孟买交通系统几近瘫痪 15万人被困火车站. www.chinanews.com.cn. [2024-03-31].

- ↑ 28.0 28.1 28.2 28.3 世界七大洲—亚洲. 全球黃頁. [2011-08-19] (簡體中文(中國大陸)).

- ↑ 29.0 29.1 朱翔; 陳民眾. 地理 第2版. 湖南: 湖南教育出版社. 2008年11月. ISBN 978-7-5355-3573-3 (簡體中文(中國大陸)).

- ↑ M. Amin Mir; M. Waqar Ashraf. The challenges and potential strategies of Saudi Arabia's water Resources: A review in analytical way. Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management. doi:10.1016/j.enmm.2023.100855.

- ↑ Java man | Characteristics & Facts. Encyclopedia Britannica. [2024-03-29] (英語).

- ↑ Homo floresiensis. Smithsonian National Museum of Natural History. [2024-03-29].

- ↑ Denisovan | Evolution, Location, & Neanderthals. Encyclopedia Britannica. [2024-03-29] (英語).

- ↑ Ampiah, K. The Political and Moral Imperatives of the Bandung Conference of 1955. The Reactions of the US, UK and Japan. Global Oriental. 2005.

- ↑ Lau, Albert. Southeast Asia and the Cold War. London: Routledge. 2012. ISBN 9780203116616.

- ↑ Glassman, Jim. Drums of War, Drums of Development: The Formation of a Pacific Ruling Class and Industrial Transformation in East and Southeast Asia, 1945-1980. Brill. 2018. ISBN 9789004315792.

- ↑ Population by Country (2024) - Worldometer. www.worldometers.info. [2024-03-27] (英語).

- ↑ 2021人口普查详细结果 (统计暨普查局) – 澳門特別行政區—經濟財政司司長辦公室. www.gsef.gov.mo. [2024-03-27] (簡體中文).

- ↑ Population of South-Eastern Asia (2024) - Worldometer. www.worldometers.info. [2024-03-27] (英語).

- ↑ Neolithic Site of Çatalhöyük. UNESCO World Heritage Convention. [2024-03-29].

- ↑ East Asia’s Changing Urban Landscape: Measuring a Decade of Spatial Growth. World Bank. [2024-03-28] (英語).

- ↑ Ellis, Peter; Roberts, Mark. Leveraging Urbanization in South Asia: Managing Spatial Transformation for Prosperity and Livability. Washington, DC: World Bank.

- ↑ 43.0 43.1 Jayanthakumaran, Kankesu; Verma, Reetu; Wan, Guanghua; Wilson, Ed. Internal Migration, Urbanization and Poverty in Asia: Dynamics and Interrelationships. Springer. 2019. ISBN 9789811315367.

- ↑ Demographia World Urban Areas (PDF). Demographia. 2023-08 [2024-03-27].

- ↑ Mookherjee, Debnath; Pomeroy, George M.; Le Thi Thu Huong. Urban Transformational Landscapes in the City-Hinterlands of Asia. Springer. 2023. ISBN 9789811987250.

- ↑ 세종닷시티, 세종시는. 세종시는 세종닷시티. sejong.city. [2024-03-28] (朝鮮語).

- ↑ 王安. 未来之城 阔步走来——高标准、高质量建设雄安新区六周年述评__中国政府网. www.gov.cn. [2024-03-28].

- ↑ About IKN. www.ikn.go.id. [2024-03-28].

- ↑ Home - The Line: The City of the Future. The Line: The City of the Future. [2024-03-28] (ru-RU).

- ↑ Choe, Kyeong Ae; Roberts, Brian H. Competitive Cities in the 21st Century: Cluster-Based Local Economic Development. ADB. 2011-10. ISBN 9789290924302.

- ↑ 51.0 51.1 "World Population prospects – Population division". population.un.org. 聯合國經濟和社會事務部人口司. [2019-11-09].

- ↑ 52.0 52.1 "Overall total population" – World Population Prospects: The 2019 Revision (xslx). population.un.org (custom data acquired via website). 聯合國經濟和社會事務部人口司. [2019-11-09].

- ↑ UN list of least developed countries. UNCTAD. [2024-03-27] (英語).

- ↑ Origins of agriculture | History, Types, Techniques, & Facts. Encyclopedia Britannica. [2024-03-28] (英語).

- ↑ 55.0 55.1 55.2 Asia - Farming, Crops, Irrigation. Encyclopedia Britannica. [2024-03-28] (英語).

- ↑ . Asian Development Bank. Building Climate Resilience in the Agriculture Sector of Asia and the Pacific. Asian Development Bank. 2009-12-01 (美國英語).

- ↑ Rice in Asia and the global food supply. www.ipipotash.org. [2024-03-28].

- ↑ 58.0 58.1 FAOSTAT. www.fao.org. [2024-03-28].

- ↑ Nirmala Bandumula. Rice Production in Asia: Key to Global Food Security. Proceedings of the National Academy of Sciences, India Section B: Biological Sciences. 2017-04-17, 88: 1323-1328 [2024-03-28]. doi:10.1007/s40011-017-0867-7 –透過Springer Link.

- ↑ Guy Trébuil. Rice production systems in Asia: The constant presence of an essential cereal on a continent in mutation. Réseau Asie et Pacifique. 2011.

- ↑ Wang, X.; Dou, Z.; Shi, X. Innovative management programme reduces environmental impacts in Chinese vegetable production. Nature Food. 2020-12-21, 2: 47-53 [2024-03-28].

- ↑ Md NAZMUS Sadekin; Nazrul Islam. Jute and Jute Products of Bangladesh: Contributions and Challenges. Asian Business Review. 2020-08, 10 (3): 143 [2024-03-28]. doi:10.18034/abr.v10i3.480 –透過ResearchGate.

- ↑ M., Aleid, Salah; M., Al-Khayri, Jameel; M., Al-Bahrany, Abdulaziz. Date Palm Status and Perspective in Saudi Arabia. SpringerLink. 2015. doi:10.1007/978-94-017-9707-8_3 (英語).

- ↑ Reza, Ghorbani,; Alireza, Koocheki,. Sustainable Cultivation of Saffron in Iran. SpringerLink. 2017. ISSN 2210-4429. doi:10.1007/978-3-319-58679-3_6 (英語).

- ↑ Heinimann, Andreas. A global view of shifting cultivation: Recent, current, and future extent. PLoS One. 2017-09-08 [2024-03-28]. doi:10.1371/journal.pone.0184479.

- ↑ 中亚地区 | 牧民知识中心 | 联合国粮食及 农业组织. www.fao.org. [2024-03-28] (中文).

- ↑ Impacts of Changing Climate on Mongolia’s nomadic herder - Mongolia. ReliefWeb. [2024-03-28] (英語).

- ↑ 西亚和北非 | 牧民知识中心 | 联合国粮食及 农业组织. www.fao.org. [2024-03-28] (中文).

- ↑ 中国制造业规模连续13年全球第一-新华网. www.xinhuanet.com. [2024-04-03].

- ↑ 楊鶴. 中国制造业何以稳居世界第一_滚动新闻_中国政府网. www.gov.cn. [2024-04-03].

- ↑ 楊鶴. 中国制造业何以稳居世界第一_滚动新闻_中国政府网. www.gov.cn. [2024-04-03].

- ↑ 王磊. 改革开放以来中国工业经济发展空间格局演化-中国社会科学院工业经济研究所. gjs.cssn.cn. [2024-04-03].

- ↑ Japan slips into a recession and loses its spot as the world's third-largest economy. AP News. 2024-02-15 [2024-04-03] (英語).

- ↑ 新加坡主要产业情况. sg.mofcom.gov.cn. [2024-04-04].

- ↑ 75.0 75.1 How ASEAN Can Move Up the Manufacturing Value Chain. BCG Global. 2021-06-14 [2024-04-04] (英語).

- ↑ Southeast Asia - Manufacturing, Agriculture, Trade. Encyclopedia Britannica. [2024-04-04] (英語).

- ↑ What are India’s key economic priorities and growth sectors? | British Council. opportunities-insight.britishcouncil.org. [2024-04-03] (英語).

- ↑ Understanding India’s economic geography. McKinsey & Company. [2024-04-03] (英語).

- ↑ Sabyasachi Saha; Prativa Shaw. Revisiting Industrialisation and Innovation in India: Roadmap for SDG 9. Springer Link. 2019-10-20. doi:10.1007/978-981-32-9091-4_3.

- ↑ Asia and Pacific. www.irena.org. [2024-04-30] (英語).

- ↑ Staff, LNG Prime. China overtakes Japan as world's largest LNG importer in January-June. LNG Prime. 2023-07-20 [2024-04-30] (美國英語).

- ↑ 82.0 82.1 亚洲可再生能源:政策与潜力 | TMF Group. https://www.tmf-group.com. [2024-04-30] (簡體中文). 外部連結存在於

|website=(幫助) - ↑ 石璐言. 中国可再生能源实现跨越式发展_滚动新闻_中国政府网. www.gov.cn. [2024-04-30].

- ↑ 国家统计局:服务业成为中国经济的第一大产业. finance.sina.com.cn. [2024-04-04].

- ↑ 田正. 日本服务业的发展与困境——基于生产性服务业的实证检验 (PDF). 2017.

- ↑ 东南亚旅游业-趋势与报告. www.mordorintelligence.com. [2024-04-04] (中文).

- ↑ 中东国家积极开发旅游业潜力(国际视点)--国际--人民网. world.people.com.cn. [2024-04-04].

- ↑ 龐博. 中东地区旅游业加速恢复 各国热切期盼中国游客_滚动新闻_中国政府网. www.gov.cn. [2024-04-04].

- ↑ 国家公路网规划 (PDF). 2022.

- ↑ United Nations ESCAP. 亚洲公路跨境运输手册 (PDF).

- ↑ United Nations ESCAP. 亚洲及太平洋经济社会委员会 亚洲公路工作组 第八次会议 (2019 年 9 月 18 日至 19 日,曼谷),临时议程,项目 5:与亚洲公路网运行有关的政策和问题 (PDF). 2019.

- ↑ 龐博. 全国机动车保有量达4.35亿辆 驾驶人达5.23亿人 新能源汽车保有量超过2000万辆_部门动态_中国政府网. www.gov.cn. [2024-03-29].

- ↑ Trans-Siberian Railroad | History, Map, Geography, & Facts. Encyclopedia Britannica. [2024-03-29] (英語).

- ↑ Infographic: The World's Longest High-Speed Rail Networks. Statista Daily Data. [2024-03-29] (美國英語).

- ↑ 作者:簡寧. 冯如:中国航空之父_光明日报_光明网. www.gmw.cn. [2024-03-30].

- ↑ Airline Index. www.planespotters.net. [2024-03-30] (英語).

- ↑ The Container Port Performance Index 2022 : A Comparable Assessment of Performance Based on Vessel Time in Port. World Bank. [2024-03-30] (英語).

- ↑ Review of Maritime Transport 2023: Facts and Figures on Asia. UNCTAD. The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). 2023-09-27 [2024-03-30].

- ↑ 霍尔木兹海峡为何具有战略重要性?. Al Jazeera. [2024-03-30] (簡體中文).

- ↑ Arctic Northeast Passage may be Navigable in Near Future----Chinese Academy of Sciences. english.cas.cn. [2024-04-11].

- ↑ 长江货运量今年逼近十亿吨成为内河航运世界第一. www.gov.cn. [2024-03-30].

- ↑ 2022年长江干线港口完成货物吞吐量35.9亿吨 创历史新高_新华网. hb.news.cn. [2024-03-30].

- ↑ Bollywood | History, Movies, Actors, Actresses, & Facts. Encyclopedia Britannica. [2024-03-30] (英語).

- ↑ Television in Turkey. SpringerLink. doi:10.1007/978-3-030-46051-8#toc (英語).

- ↑ Anime | Manga, Studio Ghibli & Hayao Miyazaki. Encyclopedia Britannica. [2024-03-30] (英語).

- ↑ Clement, J. Video gaming worldwide - Statistics & Facts. Statistica. 2023-12-18.

- ↑ 中國大百科全書出版社編輯部. 中国大百科全书·教育. 北京: 中國大百科全書出版社. 1985. ISBN 9787500000402.

- ↑ UNESCO Institute for Statistics. Higher education in Asia, expanding out, expanding up: the rise of graduate education and university research. 2014. ISBN 9789291891474.

- ↑ World Bank Open Data. World Bank Open Data. [2024-03-27].

- ↑ QS World University RankingsTop Universities,2021年6月

- ↑ 多为口传身授承袭 东盟传统运动走向国际. Sin Chew Daily. 2023-05-14 [2024-03-27].

- ↑ Fan, Hong; Liu, Li. Indigenous Sports History and Culture in Asia. London: Routledge. 2021. ISBN 9781003142126. doi:10.4324/9781003142126.

- ↑ Cho, Younghan; Leary, Charles. Modern sports in Asia: Cultural perspectives. Sport in Society. 2012-12, 15 (10): 1323-1328 [2024-03-30]. doi:10.1080/17430437.2012.744204.

- ↑ Kano, Shintaro. Asian Games: A brief history of the world's second largest multi-sport event - From inception to 2023. Olympics.com. 2023-09-19 [2024-03-27] (英語).