基督教是信仰耶穌基督為神之子與救世主(彌賽亞)的一神教。起源於西亞的巴勒斯坦地區,以耶穌所傳揚福音及其事蹟節錄為《新約聖經》,並合併猶太教聖經(塔納赫)為《舊約聖經》,整合成《聖經》作為其宗教經典,其中以《新約聖經》為信徒的生活及行為指引[1][2],信徒稱為基督徒,基督徒組成的團體則稱為教會或基督教會。現今亦與伊斯蘭教、佛教共同視為世界叄大宗教。其分為天主教、東正教、新教等叄大派系,但因歷史發展的緣故,漢語所稱的「基督教」常專指基督新教,基督教整體則又另以「基督宗教」或「基督信仰」稱之,而本文所指的基督教為「基督宗教」。

基督教的共同信仰認為神創造了世界,並照自己的形像造人,由人來管理世界[3],世人後來由於選擇犯罪而墮落,帶來了死亡;聖父派遣聖子耶穌基督以道成肉身,傳揚真理,並因世人的罪被釘死在十字架上,叄天后死里復活且升天,賜下聖靈與信徒同在;基督為了替世人贖罪而死,信徒因此得到拯救並永生。

按照教會在4世紀的歷史紀載,第一個教會在耶穌升天與聖靈降臨(約公元30至33年)後由耶穌的使徒建立,之後耶穌的使徒及信徒們不斷向外傳揚教義,並快速在當時管轄巴勒斯坦地區(猶太行省/希律王朝)的羅馬帝國境內及周邊地區傳播;雖曾長期遭相信羅馬神話多神論的羅馬帝國政府迫害,基督教最終於公元313年由羅馬皇帝君士坦丁大帝宣布合法化,史稱「米蘭敕令」,狄奧多西大帝時更定為羅馬帝國的國教,即「薩洛尼卡敕令」,至此成為西方世界的主要宗教。之後因羅馬帝國分裂後西方世界東西部的差異化發展,導致11世紀發生東西教會大分裂,形成以教宗為首的公教會(天主教)、以及君士坦丁堡普世牧首為首的正教會(東正教)。16世紀時,因為對贖罪券的反感,由馬丁·路德掀起德意志宗教改革之後,西歐神學家們又爆發了反對教廷權威的宗教改革運動,如馬丁·路德(信義宗,又稱路德派)、約翰·喀尔文(歸正宗,又稱喀尔文派)、烏里希·慈運理(影響日後的許多宗派,如重洗派)等神學家與英國國王亨利八世(聖公宗,又稱安立甘宗、英國國教)先後脫離天主教而自行開山立派,這些教派即為後世所統稱的基督新教。

基督教雖起源於中東,但在7世紀創立的伊斯蘭教興起後,今日在當地的基督徒人口反而非常的少。由於基督教重視傳教事業(又稱為「大使命」),加上西方國家自地理大發現以來對世界經濟及文化發展上強勢的影響力,使得基督教的傳布範圍遍及全世界,基督教文化更成為世界許多文明的重要骨幹。2012年的研究估計全球約31.5%的人口信仰基督教,信徒人口逾21.7億人,為世上信仰人口最多的宗教,叄大宗派中又以天主教的信徒占約半數最多;基督徒人數最多的國家則是美國及巴西,各別信徒數目達2.4億與1.7億人[4][5],多數信徒居住於非洲及拉丁美洲國家,原為信仰基督教多數的西歐和北美則穩定下降中,東歐國家主要信仰發源於東羅馬帝國傳統的東正教,然而現代土耳其已伊斯蘭化,前蘇聯國家則因為共產政權時期信奉無神論,使東正教信眾減少,至今稍漸恢復。

歷史

信仰起源

耶穌改革猶太教創立,故基督宗教和猶太教信仰相同惟一真神(上帝、耶和華),基督宗教也承繼猶太教絕大多數的歷史信仰背景。《舊約聖經·創世紀》記載,在創世之初,神創造的亞當和夏娃選擇了相信蛇,而不相信神,於是他們犯罪墮落了。[6]後來的人常常悖逆、遺忘、扭曲神的真義。但神不放棄人,祂派自己的獨生愛子耶穌基督,將真義的信仰完全彰顯出來。[7]根據新約聖經,在公元元年羅馬帝國境內的自治王國猶太希律王國,童貞女馬利亞因聖靈感孕,生下耶穌。耶穌的門徒承認耶穌便是是神的獨生子,從叄十歲開始傳道愛神和愛人的道理,並解釋人必須以此福音行事,藉此得到神給予的永生。傳道叄年以後,他被猶太公會祭司控告,告上當時羅馬帝國駐猶太行省的第5任總督彼拉多那裡然後被判處死刑,被釘死在十字架上。門徒見證,耶穌的死,達成了耶穌降世的目的——「為人的罪付上贖價」。他死後第叄日復活,顯現於祂的門徒面前四十天之久,最後升天,坐在父神的右邊。耶穌告訴祂的門徒:祂還要榮耀再來,審判一切的活人死人,信他的人將不至滅亡,反得永生[8],不信的人將與神隔絕,永遠沉淪。[9][10]

教會建立

教會組織的建立是從耶穌受難的時候,祂的門徒失去了信心,但耶穌復活以後,他們的信心被重新建立,開始真正理解耶穌所傳的福音。耶穌在升天以前,把傳福音的大使命交託給他們:

耶穌進前來,對他們說:「天上地下所有的權柄都賜給我了。所以你們要去,使萬民作我的門徒,奉父、子、聖靈的名給他們施洗。凡我所吩咐你們的,都教導他們遵守。看哪,我天天與你們同在,直到世代的終結。」[11]

這以後,門徒們開始聚集、傳道,這就是教會的開始。

早期教會

基督教誕生於公元1世紀的黎凡特地區,最初被認為是猶太人的一個教派外,也還受到了瑣羅亞斯德教和諾斯底主義的影響[12][13][14]。

聖經《使徒行傳》記載了初代教會到約公元60年的歷史,按照使徒行傳的記載,耶穌復活又升天以後,耶穌的門徒約有100人在耶路撒冷聚集,然後開始對周圍的人傳講耶穌是基督的福音:

於是領受他話的人,都受了洗;那一天,門徒約添了叄千人。他們都專注於使徒的教導和彼此的團契,擘餅和祈禱。眾人都心存敬畏;使徒們又行了許多奇事神蹟。信的人都聚在一處,凡物公用,又賣了田產和家業,照每一個人所需要的分給他們。他們天天同心合意恆切地在聖殿里敬拜,且在家中擘餅,存著歡喜坦誠的心用飯,讚美神,得全體百姓的喜愛。主將得救的人天天加給他們。[15]

教會開始成長,但很快一位門徒司提反成了第一位殉道者,是沒有經過任何審判被用石頭打死。耶路撒冷的教會除了幾位使徒以外,眾人暫時逃離,這也使得福音開始傳向各地。

加害基督徒的人其中有位叫做掃羅,他是一位法利賽人,精通猶太律法,他有參與司提反殉道事件抓捕很多人入監牢。他原本要再加害教會,而拿著大祭司的文書前去大馬士革,但路上耶穌向他顯現,他便改信耶穌,並改名保羅,從此一生致力於將福音傳給外邦人(指當時羅馬帝國境內的非猶太人),並寫了新約聖經27本書中的至少13本書,最後在羅馬殉道而死。[16]

基督教開始還被看作是猶太教的一部分或者一個分支,比如保羅去傳教時,大多是到猶太教的會堂。很多猶太人不接納保羅,因比起傳統的猶太教,基督教比較不強調行律法,而強調耶穌救贖的福音恩典,而後二者漸漸分道揚鑣,被人看作是兩個不相同的信仰。也就約在公元43年基督教在羅馬帝國境內漸漸傳開了,門徒稱為基督徒,是從安提阿開始的[17]。

公元64年,羅馬城發生大火(有一說法是尼祿皇帝為了建新城而故意縱火燒掉舊城)。尼祿皇帝將大火起因歸罪於基督徒,並加大迫害基督徒。幾個世紀教會遭遇許多基督徒被酷刑處決,如火刑燒死,在競技場中被野獸吃掉,釘十字架等等。十二位使徒(猶大背叛之後補選一位)中只有聖約翰壽終正寢,其餘的都殉道而死。在教會及基督徒被加害過程,反而使基督教在羅馬帝國越來越興旺,更成為軍人們的信仰。

後來君士坦丁大帝崇慕基督信仰,於公元313年頒布米蘭敕令,承認了基督教徒的合法地位。君士坦丁將羅馬帝國的首都遷都到拜占庭,即君士坦丁堡,引發了日後羅馬與拜占庭兩地教會對基督宗教領袖地位的爭執。

公元325年,君士坦丁命教會召開尼西亞會議,駁斥了亞流派,確立了叄位一體的教義。

使徒們在世的時候所寫的福音書、書信被教會保存,到第二世紀末,已經形成《新約聖經》的基本形態,到公元393年的大公會議被正式定型。

這時期著名的基督徒,有使徒彼得、保羅、約翰之後,有特土良、坡旅甲等。

羅馬帝國國教

君士坦丁之後有一位羅馬皇帝尤利安被稱為叛教者,重新恢復羅馬諸神的宗教,但他執政時間不長,到了380年,狄奧多西皇帝在希臘行省薩洛尼卡公布了一道敕令,基督宗教正式成為羅馬帝國國教,史稱薩洛尼卡敕令。這道諭旨在米蘭敕令的基礎上,指出基督教的信仰是值得全羅馬帝國人民、值得所有有思想的人、值得所有有智慧的人去接納的一個信仰。它雖然沒有明確的說,要定基督宗教為羅馬帝國的國教,但它作為皇帝的命令方式發布,結果帶來許多人不得不成為基督徒的氣氛。[18]

羅馬帝國漸漸衰落並最終分裂為東、西羅馬兩個帝國,公元410年羅馬城被日耳曼人攻陷,476年最後一位西羅馬帝國皇帝羅慕路斯·奧古斯都被廢,西羅馬帝國滅亡。有一種理論認為基督教為國教削弱了羅馬帝國的武力,是西羅馬帝國滅亡的原因之一,可是同以基督宗教為國教的東羅馬帝國(拜占庭帝國)的力量卻仍舊很可觀,直至1453年才滅亡。

中世紀前期

中世紀前期包括從6世紀至10世紀,這段時間,特別是到9世紀初的歐洲被稱為黑暗時代。滅掉西羅馬帝國的外族,以日耳曼的一個分支法蘭克人為代表,建立了一系列的王國。這些外族在攻陷羅馬的過程中常常對基督徒禮待有加,他們自己在6-7世紀中間也漸漸歸信基督教。這些民族文化很低,甚至連自己的文字都沒有,可以稱為是蠻族。教士和修士讀書識字,成了黑暗時代中間文化的曙光[19]。

教會中開始興起修道院,修道院在文化、農業、商業、慈善事業上面都起了重要作用。

羅馬教會在眾教會中的領導地位越來越突出,與君士坦丁教會的矛盾也加深。

基督教在耶穌活動中心的中東阿拉伯世界發展不大。公元610年穆罕默德建立伊斯蘭教,迅速擴張,伊斯蘭教成為阿拉伯國家的主流宗教。

公元751年,法蘭克王國進入卡洛林王朝,勢力擴大,查理曼時代尤其強盛,公元800年,教宗良叄世為查理曼加冕,顯示並進一步擴大了基督教的政治影響力。歐洲開始走出黑暗時代。

這時期的著名基督徒有教宗額我略一世等。

中世紀中葉

中世紀中期是11-13世紀,教會出現分裂。

1054年,東西教會大分裂發生,不合的兩派分裂為公教(在中國稱天主教)和正教(在中國稱東正教)。天主教以羅馬教廷為中心,教導權主要於教宗與大公會議;東正教以君士坦丁堡為中心,教會最高權力屬於東羅馬帝國的皇帝。1096年-1291年,天主教以維護基督教為口號,奪回被穆斯林占領的聖城耶路撒冷,展開了8次宗教戰爭(十字軍東征)。

經院哲學成為神學的主流,引入亞里斯多德的思想,非常地思辨和哲學化。修道院的學校演變成為大學,教堂採用哥德式建築,顯示了技術的發展。教會漸漸腐敗。

中世紀晚期

贖罪券的發行日益盛行,成為後來宗教改革的導火索。

新教改革

1517年10月31日,奧斯定會的修士馬丁·路德張貼了反對贖罪券的九十五條論綱,引發了宗教改革運動,教會再次分裂。傳統派被稱為大公教會,中文又稱天主教,改革派被稱為新教,中文又稱基督教(狹義用法)。同時期的著名改革家還有喀尔文、慈運理等。他們強調因信稱義,強調聖經的權威,否認羅馬教會和教宗的權柄,他們的信仰要點可以用五個唯獨來概括,與羅馬天主教會產生極大的對立。英國出於政治的原因也脫離天主教控制,成立了英國國教會。信仰衝突席捲整個歐洲,加上其他的各種社會、經濟、政治的原因,神聖羅馬帝國瓦解,歐洲爆發許多的戰爭,包括叄十年戰爭。天主教會內部也出現改良運動。

新教內部後來出現很多不同的宗派,最主要的早期教派,有聖公宗(安立甘派,又稱英國國教)、歸正宗(喀尔文派)、信義宗(路德派)等。

啟蒙運動至今

隨著地理大發現以及西方帝國主義殖民擴張,基督教正式傳到了世界各地,並成為西方殖民地的主要宗教,當時更有國教地位。1583年利瑪竇將天主教傳入中國,1807年馬禮遜將基督新教傳入中國。

啟蒙運動開始了對神的理性質疑,基督教內部出現了自由派神學,與正統基督教神學傳承有出入。

20世紀出現與傳統基督教形式不太同的靈恩運動稱之為靈恩派,重視方言、醫病、趕鬼等異能,反對教會有的傳統結構形式,也重視表現自己的屬靈經驗,例如不顧一切的去跳舞,及有現代先知講預言等事,在基督教圈中造成不少影響,特別是在中南美地區。不少傳統教會抵制靈恩運動,認為其背離神的道,更至有些傳統基督教人士認為是邪靈上身,但靈恩派一般都認為自己沒有靈恩派之分,而只是偏向受聖靈的充滿。

基督教經典

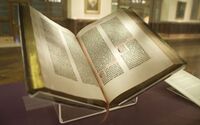

基督教的基本經典是聖經,由《舊約聖經》和《新約聖經》兩大部分構成,有四十餘位執筆作者,前後寫作時間跨越約1千6百年。

舊約聖經

《舊約聖經》源流自耶穌在世時代以前所寫成的《希伯來聖經》,即猶太教的《塔納赫》。全書記載了從耶和華創造天地到公元前5世紀為止以以色列人為核心的歷史,其中最重要的內容是摩西五經,記載了神給以色列人的律法,另外還有歷史書、智慧書、先知書等內容,原文以希伯來語和亞蘭語寫成。成書約公元前1500年-公元前500年。

現今,有7卷被天主教和東正教承認的舊約經書未被列入現在猶太教和新教承認的聖經,被基督新教稱為次經,不同教派間另外還有一些較小的差別,包括分卷、排列。天主教舊約聖經46卷,東正教50卷,新教39卷。

新約聖經

《新約聖經》是耶穌升天以後由耶穌的門徒寫成,內容有福音書(記載耶穌言行事蹟)、使徒行傳、保羅書信、大公書信及啟示錄等27卷書,原文以通用希臘語和部分亞蘭語在1世紀寫成,從2世紀開始被編排成典。同時,猶太教並不承認新約,也不相信耶穌為神的獨生子,也不是一個先知,而穆斯林則認為耶穌為一名先知,並不是神的獨子。

對聖經內容的觀點與論述

傳統的基督教教義承認聖經是神啟示,由不同背景,不同時代的人寫下來的,是基督教其中的信仰根據。但不同教派和思潮對聖經的觀點有所不同。天主教對教會的聖諭也給予很高的地位,新教則提出「唯獨聖經」,19世紀出現的自由派神學否定聖經是神的啟示,與之對立的基要派則提出「聖經無誤」。

聖經即是神所啟示的。聖經常常直接引用神的話語,「神吩咐這一切的話」(出埃及記20:1),「耶和華的話臨到我說」(耶利米書1:4),新約福音書直接引用耶穌(神)的話語,保羅對自己書信的內容稱「我不是從人領受的,也不是人教導我的,而是借著耶穌基督的啟示而來」(加拉太書1:12)。保羅總結說:「聖經都是神所默示的」(提摩太後書3:16)。此處「聖經」原文應該是指《舊約聖經》,因為這封書信本身是新約聖經的一部分,寫的時候新約聖經還未正式成典,但新約成典以後,基督教將這句話的意思推及整本聖經。

4世紀的聖奧古斯丁著有「論基督教教義」,專門講讀聖經的方法論和由此所得到的對神的認識,他認為聖經是教義的根本基礎。在第四世紀基督教成為羅馬帝國國教以後,教會逐漸形成一些增補的教導、禮儀,後來教會認為也是神所啟示的基督教信仰的必要部分,與聖經一樣重要。16世紀宗教改革,以馬丁路德、喀尔文、慈運理為代表,提出「唯獨聖經」,基督新教只承認《聖經》為信仰的唯一正確、不變經典,並且反對羅馬公教教會與教宗有詮釋聖經的最高權威。

19世紀開始出現自由派神學思潮,認為聖經最多來說是神對當時的人的一些啟示,有歷史的時限性,而且記載中有很多錯誤,中間很多東西根本可能只是傳說、寓言、想像,認為聖經中有很多,甚至絕大部分,是錯誤、過時的內容,比如童女懷孕、耶穌復活、行神蹟等,因而反對用聖經作為信仰的基礎,只使用聖經中一些他們認為可取的道德教訓。這種思潮影響到不同教派。現代福音派基督徒反對這種看法,稱自由派神學的人根本就是不信基督教教義。福音派中間的一些對聖經的權威性進一步強調,提出「聖經無誤」,一般這些人被稱為基要派。

共同信仰

由於基督教有不同教派,所以不同教派的教義會有所出入,主要教派在信仰上的共同性遠大於其差異,以下的教義儘量涵蓋各教派公認的基本信仰。

神學教義

- 叄位一體:神有聖父、聖子、聖靈(又譯為聖神)叄個位格,聖父是萬有之源,聖子是耶穌基督,聖靈是神的靈。叄者為同一本體、同一本質、同一屬性,聖父是神,聖子是神,聖靈是神,但只有一位神,而非叄位神。亞他拿修信經對叄位一體進行了比較得到公認的解釋,但這仍然是比較難理解的一個概念[22]。但相信叄位一體被基督徒看作是最重要的一項教義。[23]

- 基督二性:耶穌基督是完全的神,也是完全的人;按神性來說在永恆中被聖父生出,有著聖父的本質,祂就是神[24]。按人性來說為了拯救世人降生於世成了具有理性之靈魂及人類血肉實體的人。二性各俱完備,合於一個位格,不溷合為一性,也不分開為兩性。[25]

- 罪與死:基督教的「罪」原文的字面意思是「不中靶心」,「罪」指一切不符合神的聖潔良善的行為、思想。人的始祖亞當和夏娃犯罪,帶來了死。從此,罪與死進入了世界,世人生而有罪(罪性),必然會犯罪(罪行)。如果沒有神的救贖,都要走上滅亡之路,不僅肉體要死亡,靈魂也要永遠死亡,而靈魂的死,不是永遠的消亡,而是永遠受火湖折磨。[27]

- 基督救贖:耶穌基督本為神的兒子,與神同在,祂就是神。耶穌基督為了將世人從罪惡中拯救出來而降世為人,從叄十歲開始傳道,在十字架上被釘死,他的無罪之身成了贖罪的祭,贖了世人的罪。他第叄日從死里復活,升到天上,與父同在,他讓父差下聖靈住在信他的人心中,與他們同在。他還活著,他在繼續地作工。他將要再來,審判一切的活人死人,徹底地消滅罪,成就新天新地。[28]

- 復活與永生:將來耶穌基督要再來,所有的人都要復活,接受最後的審判。信耶穌基督的人罪得赦免,得到永生,與神和好。罪不得赦免的最後會因罪而下地獄,與神永遠隔絕。[29](聖經對末世的啟示不是很清楚,基督教的末世論在細節上可以很複雜,不同意見也比較多。)

- 榮神益人:人生存的目的是為了榮耀神,全然歸給神,使人真正的謙卑下來,憑著信心行善愛人,做「榮神益人」連結人的枝子。[30]

自由派神學的神學觀是例外,他們基本對上述教義全部否定,只承認有一位慈愛的神,但他創造世界、能行神蹟、將來審判都是不大可能的事。耶穌在世上傳播愛的福音,後來被人迫害而死,是我們學習的道德典範,但童女懷孕、死後復活,都是不大可能的事。福音派認為自由派是「不信派」。

人倫道德

與基督教的神學教義有緊密聯繫的是它的人倫道德的教導,如果說神學教義側重於人與神的關係,那麼這些道德的教導就是側重於人與人的關係,但這兩者之間也沒有嚴格的界限。這些道德的教訓是聖經和基督教信仰的重要組成部分,並且對大眾文化產生了重要影響。

「愛」是基督教信仰的道德觀的最重要的一點,神對人最大的誡命是要愛神、愛人[31]。另外,基督教也強調認罪、悔改、饒恕、謙卑等等。「十誡」和「登山寶訓」是聖經中對道德的比較集中的論述。

基督教信仰中的倫理道德觀雖然與其他宗教、文化的倫理道德觀有很多相通之處,但其根源、目的、方法、側重又有諸多不同,這十分關鍵。基督教認為愛來自於神,行善的目的是為了榮耀神,善行需要出於真心的愛。基督新教特別強調「因信稱義」,認為人的好行為應該是對神的信心的結果,不應該脫離信心而單獨強調做好事。因為眾人都死在罪中,沒有能力行善,而真正能夠行善也是聖靈借著信徒所結出的「聖靈的果子」。(加拉太書5:22-23)

宗教比較

基督教源於猶太教(獨一真神),後來又有伊斯蘭教承接二者若干淵源而另立旁支,叄者擁有共同的先知亞伯拉罕,可稱為亞伯拉罕諸教。這叄者有若干相似之處,與其他宗教相比,它們又有其相似點。

- 相信只有一位獨一真神。這與其他的多神論宗教區分開。

- 相信這位神是有位格的神,就是神有自我的意識,並進而有思想、意志、情感,這與自然神論不同。

- 相信這位神創造了世界,創造了人,是永恆、全能、全善、全知、全在的神,他還要來審判。相比起來,中國神話裡的盤古、印度教的梵天等大神,創造世界之後,已經不再具有大權了。基督教對審判的觀念非常獨特(猶太教對於審判的觀念比較模煳一點,基督教和伊斯蘭教都很清楚)。

- 相信這個世界只是神的創造物,非常忌諱將神的創造物當作神來崇拜,並且認為神的形象即是人的形象[32][33],因此非常強調不可拜偶像,這與許多宗教及傳統信仰都不相同。

- 強調經典:猶太教的《希伯來聖經》,基督教的《聖經》,伊斯蘭教的《可兰经》。這幾個宗教傳統上都很強調其經典是神的啟示,是無誤的,是其信仰的重要基礎。它們對經典的嚴謹態度比其他許多宗教更強(19世紀開始的自由派神學在這一點上反對傳統的觀念。)

這叄者之間看似殊途但實際上卻出於同源,關係錯綜複雜,並相互充滿矛盾及衝突,甚至爭戰。按時間的先後 - 猶太教、天主教、基督教、伊斯蘭教 - 較晚出現的信仰對發展為先的信仰在一定程度上有所承認,同時又有很多的發展和變化,發展為先的信仰都不承認較晚發展的信仰。下面列表僅就其宗教陣營的觀點及實際現況做簡略比較,不在具體的宗教實踐的細節上做比較。

基督教多個派系,在某些派系的儀式和信條或組織上和其他一神論信仰很相似,如在中世紀的天主教和十九世紀前的東正教,有些像伏都教或薩滿教一樣有魔法化的儀式,而在新教卻有些像猶太教和伊斯蘭教的的信條,如否定偶像崇拜和接受牧師結婚。

| 猶太教 | 天主教,基督教 | 伊斯蘭教 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 屬性 | 神的名字(中譯) | 耶和華或雅威 | 阿拉或阿拉 | ||

| 獨一性 | 獨一真神,創造世界,全知、全能、全善、全在、永恆,將來審判 | ||||

| 叄位一體 | 否 | 是 | 否 | ||

| 工作 | 創造與審判 | 神創造天地,並造人。神是世界的審判者 | |||

| 揀選 | 揀選亞伯拉罕 | ||||

| 揀選亞伯拉罕的二兒子以撒 (亞伯拉罕與其妻撒拉所生,是以色列人的祖先) |

揀選亞伯拉罕的大兒子以實瑪利 (亞巴郎與其妾哈加爾所生,是阿拉伯人的祖先) | ||||

| 揀選亞伯拉罕的孫子以色列的後裔:以色列人 | 揀選一切相信耶穌基督福音的人 | 揀選一切相信阿拉的人 | |||

| 救贖工作 | 神揀選以色列人 | 耶穌降世為人的罪付上贖價,人必須信耶穌帶來的福音 | 阿拉的仁慈,人行善功。 | ||

| 聖者 | 耶穌是誰 | 褻瀆者 | 聖子真神 | 先知 | |

| 穆罕默德是誰 | 褻瀆者 | 最後的先知 | |||

| 聖書 | 希伯來聖經是什麽 | 聖經 | 舊約聖經 (與猶太教的解讀有很多不同) |

受啟示的經典,

已被篡改。 | |

| 新約聖經是什麽 | 褻瀆 | 神終極的啟示、信徒的生活及行為指引 以耶穌言行事蹟詮釋「舊約內容真義」(福音) | |||

| 可兰经是什麽 | 褻瀆 | 阿拉的啟示 | |||

| 總結 | 對猶太教的看法 | - | 是基督教信仰的前身,但錯誤解讀如揀選和律法等「舊約內容真義」 | 是奉行已被篡改的宗教 | |

| 對基督教的看法 | 是褻瀆神 | - | |||

| 對伊斯蘭教的看法 | 是褻瀆神 | - | |||

信徒生活

相比起猶太教、伊斯蘭教來說,基督教對於基督徒的生活在形式上 - 比如在禮拜、衣著、飲食方面 - 要求是比較少的,除了個別宗派以外。

舊約聖經中神給以色列人頒布了很詳細的律法,涉及到宗教禮儀、飲食衣著條例、司法民法等方面。基督教在從猶太教分離出來的初期過程中,與保守的猶太教徒在是否要遵行舊約的律法條例產生了矛盾,以保羅為代表的基督徒認為舊約律法的目的是帶領人認識耶穌基督,律法的總綱是愛神與愛人,這是我們要堅守的,而非關道德的律法不重要。律法終將歸於無有,而信、望、愛卻將長存,其中最大的是愛。關於律法的不同理解是基督教從猶太教中分裂出來的一個重要原因。後來基督教在發展過程中漸漸形成了自己的禮儀,宗教改革中間新教教派對這些禮儀進行了改革,許多形式上進行了簡化,但增加了普通信徒的參與度。

傳播

基督教是世界上最大的、傳播範圍最廣的宗教。西元1世紀由巴勒斯坦境內拿撒勒(Nazareth)人耶穌創立,現有信徒25億以上。分為天主教、東正教、新教(又稱抗羅宗)等主要派別,此外還有東方的幾個獨立教派以及散見於世界各地的許多小教派。

自耶穌出生至基督教成為羅馬帝國國教為止的大約500年,是早期基督教時期。其後,自500~1500年,基督教逐漸傳播給羅曼(Roman)、塞爾特、日耳曼和斯拉夫等民族,在歐洲建立起中世紀基督教文明。但是,也是在這個時期,基督教受到嚴酷的考驗。它早期的勢力範圍巴勒斯坦、敘利亞、小亞細亞、北非乃至西班牙部分地區已經伊斯蘭化,西西里和義大利南部也受到威脅。俄羅斯淪於蒙古可汗及突厥金帳汗的統治之下,隨之阿瓦爾人(Avar)、匈奴人、蒙古人、土耳其人也先後侵入西方。16世紀的宗教改革運動產生了新教安立甘宗、信義宗、歸正宗和其他各派,同時也促使天主教會進行反省、整頓內部,隨後獲得發展。19世紀是基督教傳播史上的「偉大世紀」,基督教傳到世界各地。

基督教傳遍全球,其傳布範圍超過任何其他宗教,在伊斯蘭教向西方衝擊之前,東方教會已在大力從事傳教活動。東方教會,特別是聶斯托留派教會在3、4世紀傳入中國(稱為景教)、亞洲中部和蒙古等地。東方教會也向西擴展,遷移中的日耳曼部族在小亞細亞和拜占庭接受基督教。在北方、東北方和西北方,斯拉夫系統的不同民族也通過拜占庭教會接受基督教。

傳教、開化和殖民這叄種活動往往配合進行,因此,代表較先進文化的傳教士往往給許多較後進地區帶來重要變化。抗羅宗的傳教活動從一開始就受到虔敬派的一種理論的影響,這種理論認為,必須用基督福音之光去照亮「黑暗」的異教世界。在20世紀,由歐美傳教機構產生的所謂子教會,強烈要求獨立,要求基督教各派聯合。

彌撒、禮拜與聚會

傳統宗派(天主教、聖公會、東正教)視主日(週日)為非常重要的節慶,一般會在這天於教堂進行主日彌撒,教友共同參與基督的祭獻(彌撒或神聖禮儀)。天主教,正教會在主日的祈禱生活以彌撒為中心。分為聖道禮(悔罪、讀經、講道、信友禱文(主日及大節日))及聖祭禮,以聖體聖事作禮儀的高峰。而同時,在平日亦有時辰祈禱(日課),在主日彌撒以外供熱心教友選擇在不同時間,個別或集體祈禱,有時還聘用探題,教導信眾。

天主教、東正教傳統的教堂比新教教堂宏偉壯觀,堂內聖像或是聖像畫,展現基督在世的生活,或是教恩的果實(聖人),以激勵信眾在世成聖自己,並以聖人為榜樣,其彌撒的儀式感較強,並在部分堂區舉行傳統拉丁文彌撒。

新教基督徒一般會在禮拜天聚會和進行禮拜,這個做法在聖經上沒有明確的規定,但從尼西亞會議後就開始了。使徒行傳20章提到「七日的第一日,我們聚會擘餅的時候[34]」,可見那時就有了。一般解釋這是紀念禮拜天基督復活。在希伯來原文中,基督是猶太教徒。一些教會按照需要會增開更多的禮拜時間,一般基督徒按自己時間參加其中一次。現代安息日聚會時間橫跨週五晚上至週六太陽下山,開設數教會,以方便教友參加。

新教的禮拜堂一般比較簡樸,但大概有十字架,並且不用凋像,畫像一般也較少,用意是希望信徒全心敬拜那無處不在的神。

基督新教的禮拜儀式一般有會眾唱聖詩和牧師講道的環節,部分傳統教會每次都領聖餐,有些教會不是每次都有,其他環節依各個教會安排而定。

基督新教的教會常常在禮拜天的禮拜以外有其他的週間的小型聚會,稱為團契,或者查經班。

婚姻與家庭

泛基督教各教派在這方面仍然還存在許多矛盾,以下為現行實際狀況,而非以解釋聖經內容為依據。

天主教除東儀天主教外,要求全職的神父不許娶妻,過單身的生活。基督新教沒有這個限制,牧師可有自由選擇建立家庭的權利。

天主教認為婚姻是一種聖禮,除天主教法典之中載明婚姻無效事項,不許可離婚,但因為世俗化,對普通的信眾管制漸緩。基督新教認為婚姻雖然不至於到聖禮程度,但認為這是神所設立的一夫一妻的神聖結合而重視婚姻,不贊同離婚,但教會對於普通會眾離婚沒有意見,或者說沒有制約權力。

天主教反對婚前性行為,也反對人工避孕,認為嬰兒是從天主而來,並為婚姻愛情中的祝福。基督新教亦反對婚前性行為,但對避孕與否,一般來說沒有意見。

天主教和傳統的基督新教教會,都反對任何情況下的墮胎行為[35][36]。

保守的、傳統的天主教與基督新教教會,都反對基督徒進行同性性行為,認為同性性行為是一種罪。不少這類教會基於其教義反對同性戀的立場,反對同性婚姻。

傳統的天主教與基督新教教會,都要求女性在家庭中擔任婦職的角色,服從男人的領導和權威(男人是女人的頭),同時要求男人要像耶穌保護教會那樣愛護自己的妻子。

工作與教育

基督教提倡積極工作。天主教自十九世紀,教宗良十叄世頒布《新事通諭》以後提出重視工作之重要及勞工權益,並特將勞動節加上聖若瑟勞工日加以特別記念。

基督新教在週日除了禮拜以外一般開有主日學,是兒童和成人會眾進行聖經教育的時間,週間的團契的一個主要活動內容也是學習聖經。天主教一直有主日學教育自幼領洗或外教兒童,並於近年恢復團契(亦即基基團)的做法。

基督宗教設立了許多的神學院,授予從學士到博士多種不同的學位,培育神職人員或增進普通信友神學知識。各宗派神學院一般都存在各自傳統及特色。

在歷史上教會對於現代教育制度的出現有重要的推動作用,修道院就有教育及研究的職能,於中世紀至近代培養不少哲學、科學家,如阿奎那、孟德爾、聖賀德佳,並於大學任教(見道明會、耶穌會等修道人員),中古大學就以此為基礎所建立。

教會組織

天主教只有一個教會,就是天主教會,是以羅馬主教(即教宗)領導的全球教會,以羅馬教會為首並管有數十個東方禮教會。

基督新教在組織上有許多不同的宗派和教會,宗派下面有各個地方的當地教會,也有許多教會是無宗派的獨立教會,這種情況在華人教會中比較常見,因為沒有產生宗派的許多歷史因素。宗派和教會的組織結構往往是團隊領導,重大事情通過會眾投票來決定。

目前在各個容許及保障宗教自由的國家一般都是奉行政教分離,這個理念最早從美國開始,現在被基督徒及教會廣泛接受這個原則。不過,不少基督徒認同教會在社會仍有一定的角色。

人口統計

根據2010年美國皮尤研究中心的調查,估計全球人口中31.7%是基督徒,限定在基督信仰人口中則50.1%是天主教、36.7%是新教、11.9%是東正教、1.3%屬其他派系[37]。

2011年發表的數字指出,全球基督徒人口由1900年的6億飆升至1970年的16.5億,預計2050年全球基督徒人數將達到30億,到時新教徒(包括新興獨立教會和聖公宗信眾)將會占一半以上的基督教人口。[38]

基督徒的分布方面,大約90%的基督徒生活在基督徒占多數的國家(歐洲、美洲、大洋洲、非洲撒哈拉沙漠以南等等),只有約10%的基督徒生活在基督徒占少數的國家(非洲撒哈拉沙漠以北、亞洲除北亞以外)。各地分布方面,25%生活在歐洲,37%生活在美洲,24%生活在撒哈拉沙漠以南的非洲,亞太地區占13%。將近一半(48%)居住在基督徒數量最多的10個國家中,其中3個在美洲(美國、巴西、墨西哥),2個在歐洲(俄羅斯、德國),兩個在亞太地區(中華人民共和國、菲律賓),3個在撒哈拉沙漠以南的非洲(奈及利亞、剛果民主共和國、衣索比亞)。這一分布反映了基督教的全球影響。[39][40]

2018年中華人民共和國官方的《中國保障宗教信仰自由的政策與實踐》白皮書中指出,中華人民共和國基督徒整體的人數達4,400多萬人,其中包含3,800多萬新教徒與約600萬天主教徒[41]。

批評與護教行為

基督教與暴力

基督教的傳播在經過叄個階段,包括羅馬帝國(第一階段),中世紀歐洲(第二階段),到地理大發現(第叄階段),使基督教傳播至全世界,但期間不少有帝國主義及暴力成分,如十字軍東征、宗教戰爭及殖民主義等,在宗教改革後數百年在歐洲進行的戰爭更影響基督教的發展。

基督教與科學和自由意志的爭議

無神論者批評基督教反科學(例如:反對達爾文的演化論),並且反人類的自由意志。(例如:巴別塔事件,就被一些人批評這件事違反自由意志)

對文化的影響

以基督教為材的現代藝術。

重要人物

初期

教父時期

中世紀

宗教改革以來

- 聖依納爵·羅耀拉

- 揚·胡斯

- 馬丁·路德

- 喀尔文

- 慈運理

- 約翰·衛斯理

- 約翰·紐曼樞機

- 愛德華滋

- 司布真

- 查爾斯·芬尼

- 約翰·納爾遜·達秘

- 約瑟斯密

- 班傑明·威爾斯·牛頓

- 喬治·慕勒

- 約翰·貝勒特

- 伊凡·羅伯斯

- 賓路易師母

- 巴辛

重要城市

基督教並沒有像伊斯蘭教的麥加那樣的必須前往朝聖的聖城,其朝聖無時間要求,但朝聖是古今基督宗教的一個重要項目(見聖年),古時作悔罪的行程,現今作反思信仰的行動。

下面是基督宗教歷史中涉及到的幾個重要城市。除了少數城市之外,多數都位於巴勒斯坦境內。由於巴勒斯坦是耶穌在世時生活、以及基督教早期發展的地方,基督徒常將巴勒斯坦別稱為「聖地」。

- 耶路撒冷:以色列的首都,耶穌被釘十字架和發生其他眾多聖經事件的地方。基督教建立後,城內許多出現在聖經內的地點都建有教堂作紀念、並作為朝聖地。

- 伯利恆(或譯為白冷):耶穌的出生地。

- 拿撒勒(天主教稱納匝勒):耶穌長大的地方,耶穌因而又被稱為「拿撒勒人耶穌」。

- 安提阿(或譯為安提約基雅):基督教向羅馬帝國開展的中心。

- 羅馬:天主教會的中心,歷任教宗的駐地。在前往耶路撒冷受阻的年代,該城作為替代耶路撒冷之聖地地位的地方(見特級宗座聖殿)。

- 君士坦丁堡:直到1453年拜占庭帝國滅亡為止,仍然是東正教的中心。

- 亞歷山大港:作為五牧首之一的座堂所在地,該地也是東方正統教會的中心。

參見

參考文獻

- 引用

- ↑ 《馬太福音》第5章第20節

- ↑ 《馬太福音》第13章第52節

- ↑ 《創世記》一章26至27節,「耶和華說:『祂要照著祂的形象,按著我們的樣式造人,使他們管理海裡的魚、空中的鳥、地上的牲畜和全地,並地上所爬的一切昆蟲。』天主就照著自己的形象造人,乃是照著他的形象,造男造女。」

- ↑ 《皮尤调查:世界人口32%是基督徒约1/3称无信仰》. Christian Post. [2020-10-05].

- ↑ The Global Religious Landscape. Pew Research Center's Religion & Public Life Project. 2012-12-18 [2014-08-25].

- ↑ 《創世記》第2-4章

- ↑ 《馬太福音》第6章第19-21節

- ↑ 《約翰福音》第3章第16節

- ↑ 《馬太福音》第25章第46節

- ↑ 《帖撒羅尼迦後書》第1章第9節

- ↑ 《馬太福音》第28章第18-20節(和合本修訂版)

- ↑ Robinson 2000,第229頁

- ↑ Rennie, Bryan. Zoroastrianism: The Iranian Roots of Christianity. [2018-08-26].

- ↑ Esler. The Early Christian World. p. 157f.

- ↑ 《使徒行傳》第2章第41-47節(和合本修訂版)

- ↑ 《使徒行傳》第8-9章(和合本修訂版)

- ↑ 《使徒行傳》第11章第26節(和合本修訂版)

- ↑ 基督教简史(四)- 国教时期. [2014-06-07].

- ↑ 《基督教發展史新譯》第六課,改革宗出版社

- ↑ 由於源自猶太教思想的教派,也同樣堅持「一神」論。

- ↑ 薛思捷,《聖經要道》,頁14

- ↑ 聖經中沒有「叄位一體」這個詞,所以這是基督教的基本教義中較受爭議的一項,否認叄位一體的理論當中有一位一體論(只有一個神,乃是父)、叄位叄體論(父、子、靈乃是叄個神)、形態論等,因此叄位一體與非叄位一體論的爭論焦點往往是耶穌基督的地位問題。

- ↑ 薛思捷,《聖經要道》,頁16

- ↑ 《約翰福音》第1章第1節

- ↑ 薛思捷,《聖經要道》,頁40

- ↑ 薛思捷,《聖經要道》,頁23-24

- ↑ 薛思捷,《聖經要道》,頁32-36

- ↑ 薛思捷,《聖經要道》,頁46-48

- ↑ 薛思捷,《聖經要道》,頁42

- ↑ 薛思捷,《聖經要道》,頁58

- ↑ 甚至是愛自己的敵人。聖經(和合本譯文):「耶穌對他說:「你要盡心、盡性、盡意愛主你的神。這是誡命中的第一,且是最大的。其次也相彷,就是要愛人如己。這兩條誡命是律法和先知一切道理的總綱。」」(馬太福音22:37-40)「沒有愛心的,就不認識神,因為神就是愛。」(約翰一書4:8)。「如今常存的有信,有望,有愛這叄樣,其中最大的是愛。」(哥林多前書13:13)

- ↑ 《創世記》第1章第26-27節

- ↑ 《可兰经》2 : 21

- ↑ 《使徒行傳》第20章第7節(和合本修訂版)

- ↑ 存档副本. [2020-05-31].

- ↑ 存档副本. [2020-05-31].

- ↑ Global Christianity – A Report on the Size and Distribution of the World's Christian Population. 19 December 2011 [2020-03-24].

- ↑ Johnstone,Patrick,History,Trends and Possibilities: The Future of the Global Church,頁100, 頁105,頁109,頁113,頁111

- ↑ 《皮尤研究中心:關於全世界基督徒規模與分布的報告1 》

- ↑ Status of Global Mission, 2014, in the Context of AD 1800–2025 , International Bulletin of Missionary Research, Vol 38, No. 1

- ↑ 《中国保障宗教信仰自由的政策和实践》白皮书(全文). web.archive.org. 2018-05-08.

Robinson, George. Essential Judaism: A Complete Guide to Beliefs, Customs and Rituals. New York: Pocket Books. 2000. ISBN 978-0-671-03481-8.

- Esler, Philip F. The Early Christian World. Routledge (2004).