鄭和下西洋是指中國在明代早期1405年至1433年間的七場連續的大規模遠洋航海,跨越了東亞地區、印度次大陸、阿拉伯半島、以及東非各地,被認爲是當時世界上規模最大的遠洋航海項目。從1405年(明永樂三年)到1433年,明成祖命鄭和率領二百四十多海船、二萬七千四百名船員的龐大船隊遠航,拜訪了三十餘個西太平洋和印度洋的國家和地區。這段時期是在迪亞士發現好望角的七十年前及哥倫布發現美洲大陸的八十年前;是當時世界上規模最大的遠航航海項目。鄭和船隊七次下西洋的總航程達到七萬多海里,長度相當於地球圓周的三倍有多。

鄭和船隊曾經航行至東海、南海、泰國灣,繞過馬六甲海峽進入安達曼海及孟加拉灣,再繞過整個南印度至阿拉伯海、波斯灣,從亞丁灣進入紅海,亦有航行至東非馬達加斯加北部更遠的海域,到達沿海三十多個國家及島嶼,包括東南亞的爪哇、蘇門答臘、蘇祿、彭亨、真臘、暹羅;印度的古裏、榜葛剌;阿拉伯半島的阿丹、天方、左法爾、忽魯謨斯;東非的木骨都束、莫桑比克貝拉港。鄭和艦隊的七次遠洋有六次是在明成祖永樂年間(1402年至1424年),而最後的第七次遠航是在明宣宗宣德年間(1425年至1435年)。前三次遠航最遠到達印度西南海岸的卡利卡特,而第四次最遠航行至波斯灣的霍爾木茲海峽;最後,船隊遠航至阿拉伯半島和東非肯雅[1][2]。

背景

鄭和以前的中國海洋活動

十四世紀上半葉北非丹吉爾旅行家伊本·白圖泰在《游記》中,有描寫當時往來印度洋的中國船隻。近年在泉州灣出土的宋朝海船,長11.4丈,寬3.3丈,比近兩個世紀後的鄭和寶船小。它以十二道隔梁分隔出十三個船艙,隔板厚達10至12釐米,每道隔梁用三四塊木板榫接而成,並與船肋骨緊密結合在一起,艙內採用水密艙壁。宋船曾採用榫接、鐵釘加固、船板縫隙中填塞捻合物的辦法,來保證船的堅固性和水密性。可得知當時中國的航海技術已經相對成熟。

明朝海禁

明朝從洪武年間到隆慶年間,實行了近二百年海禁,開海時期只佔4分之1。鄭和下西洋時的永樂年間,海禁政策甚至較洪武年間更為嚴苛。永樂二年(1404年)詔令「原有海船者,悉改為平頭船,所在有司,防其出入」[5]。永樂五年(1407年)甚至在安南也實行海禁:「亦不許軍民人等私通外境,私自下海販鬻番貨」[6]。

海禁是一項鎖國性質的國策,嚴格禁止人民對外通商貿易,規定人民「片板不許入海」[7],甚至民船造得稍大一些就是違法。《大明律》規定:「若奸豪勢要及軍民人等,擅造三桅以上違式大船,將帶違禁貨物下海,前往番國買賣,潛通海賊,同謀結聚,及為嚮導劫掠良民者,正犯比照已行律處斬,仍梟首示眾,全家發邊衛充軍。其打造前項海船,賣與夷人圖利者,比照將應禁軍器下海者,因而走泄軍情律,為首者處斬,為從者發邊充軍。」此外,亦會限制外國人到中國進行貿易[8]。明朝唯恐禁海不力,有關海禁的詔令每過幾年就會重申一遍。

海禁的原因有指是為了防止沿海反叛勢力私通倭寇。明朝前期倭寇猖獗。據《明史》及《明實錄》記載,僅洪武元年至七年 (1368年至1374年) 間,倭寇對中國沿岸的侵擾次數就多達二十三次[9]。此時正值日本的南北朝內戰,流離失所的日本平民為逃避戰亂,紛紛流亡海上。洪武二十五年(1392年),日本北朝的足利氏吞併南朝,不少南朝遺臣相繼逃亡出海,與日本浪人組成武裝,形成倭寇,侵擾中國沿岸地區[10]。另一方面,曾割據江南沿海州縣的張士誠和方國珍,自被朱元璋擊敗後,其部下亡命海上,勾結日本浪人,侵擾山東、浙江、福建等沿海地區。有鑒於蘇、松、常、嘉、湖等州是張士誠的舊地,朱元璋因而對以上地區採取歧視性政策,所征田賦較其他地區高出十倍以上[10],當地百姓不堪其苦,流亡他鄉,或作為倭寇嚮導。此外,閩浙大族亦為了利益私通倭寇。有見及此,洪武三年(1370年),明廷「罷太倉黃渡市舶司」[11];洪武四年(1371年)十二月頒佈「禁海令」,規定:「……仍禁瀕海民不得私出海」;洪武七年(1374年),明朝撤銷了自唐朝起就存在的負責海外貿易的福建泉州、浙江明州(今寧波)、廣東廣州三處市舶司。

永樂年間,當時還是皇太子的朱高熾最初對明成祖的下西洋決策也是非常支持,但是在後來頻繁的下西洋之後,明朝的國庫出現了入不敷出的問題(其中開銷最多的地方就是在下西洋的事情上),這使得身為儲君的朱高熾以及當時掌管國家財政的官員們開始對下西洋的決策出現了質疑。永樂二十二年,明成祖駕崩後不久,即位為帝的朱高熾因為國家的財政問題而取消下西洋的國策,再次實行禁海,直到宣宗即位。

破例入洋

出使日本及暹羅

在奉敕七下西洋前,鄭和在永樂元年先出使暹羅,後來在永樂二年出使日本,年底會朝復命。永樂元年(1403年),鄭和等奉差出使暹羅國。經廣州大星洋,忽遇風濤,鄭和祈天妃保祐,風平浪靜[12]。出使過程中鄭和船隊舟師沿途累次校正針路,牽星圖樣,海島水勢山形,畫成圖樣[13]。鄭和歸來後,奉命整理天妃廟。

永樂元年(1403年)琉球、日本、暹羅各國使節到中國朝貢,建立了宗藩與冊封關係。永樂二年(1404年)倭寇騷亂直隸、浙江,明成祖派遣中官鄭和往日本,奉敕討賊[14],由寧波附近的桃花渡出海[15]。1405年,足利義滿(明朝其時稱「日本王源道義」)遣使,獻上在壹歧,對馬等島所俘獲的倭寇;乃命來使按其本國法處置,令一人生火,將倭寇上蒸籠蒸殺。明成祖嘉獎源道義勤誠,遣鴻廬寺少卿潘賜,內官王進等齎璽書冕服,賜日本王,令十年一貢。[16]

鄭和統督水師十萬到達日本,向室町幕府第三任將軍足利義滿宣旨:「使其自行剿寇,治以本國之法」。[17]足利義滿同時受明朝封賞,並派遣使節獻上抓獲的倭寇,與明朝正式建立了外交關係。雙方簽訂了《勘合貿易條約》,日本以屬國的名義對明朝進行朝貢貿易。明朝賜足利義滿「日本國王」金印一枚,足利義滿回書自稱「日本國王,臣源義滿」。

目的

鄭和下西洋的目的,目前不同的歷史學家有不同的看法。

| 目的 | 解說 |

| 明代多種文獻認為:鄭和下西洋是為了尋找建文帝的下落。《明史·鄭和傳》中記載:「成祖疑惠帝亡海外,欲覓蹤跡。」《西山雜誌·三保太監下西洋》「永樂三年成祖疑惠帝南逃,命中官鄭和、王景弘、張文等造大船百艘,率軍二萬七千餘。」顧起元《客座贅語·寶船廠》:「寶船之役,時有謂建文帝入海上諸國,假此蹤跡之。」 | |

| 有歷史學家指鄭和下西洋是由於明成祖派遣鄭和去掃蕩元朝末年起義群雄張士誠的殘餘勢力。於張士誠身故後,其部屬聯合日本倭寇威脅沿海地區安全。明成祖基於安全考慮便派遣鄭和加之以掃蕩。 | |

| 歷史學家向達、尚鉞提出鄭和下西洋是針對帖木兒帝國[參 1],聯合印度包抄帖木兒帝國後方,牽制其東進[參 2]。明初時,帖木兒大舉進攻明朝,因此從海外結盟是鄭和下西洋的一個主要目的。不過,根據史學家徐玉虎所言:「印度、紅海等地無形中對帖木兒帝國採取半月形的外圍攻勢。」反映鄭和下西洋之舉並非旨在包抄帖木兒帝國。而帖木兒帝國內部在1405年帖木兒身故後也發生沙哈魯爭奪皇位事件。便證明了鄭和下西洋旨不在此。 | |

| 靖難之變期間,明朝國內出現饑荒。明成祖就加緊南糧北運的工程,並擴大對海軍和陸軍的需求。事情得到解決後,對海軍的需求下降。為防止這批海軍叛亂,明成祖便安排他們跟隨鄭和下西洋。 | |

| 《明史·鄭和傳》中記載:「且欲耀兵異域,示中國富強」。 | |

| 鄭和下西洋發展的海外貿易包括朝貢貿易,官方貿易和民間貿易。但於明成祖年間仍然實施海禁政策,加上史學家徐玉虎指出明室要「阻錢貨之外流」,所以殖民之說不太可能成立。 | |

| 鄭和出身於穆斯林家庭,但本身為佛教徒[18]。麥加朝聖僅有其手下馬歡等人前往的記載,故朝聖之說亦不太可能成立。 |

歷史

明永樂三年(1405年),明成祖准許太監鄭和率領二百四十多艘海船、二萬七千四百名船員的龐大船隊遠航,拜訪了三十多個在西太平洋和印度洋的國家和地區。每次都由蘇州瀏家港出發,一直到1433年(明宣德八年),一共遠航了有七次之多。最後一次,宣德八年四月回程到古里時,鄭和在船上因病過世。明代故事《三寶太監西洋記通俗演義》和明代雜劇《奉天命三保下西洋》將他的旅行探險稱之為「三保太監下西洋」。

鄭和曾到達過爪哇、蘇門答臘、蘇祿、彭亨、真臘、古裏、暹羅、榜葛剌、阿丹、天方、左法爾、忽魯謨斯、木骨都束等三十多個國家,在中東方向最遠曾達麥加,在非洲方向最遠曾達莫桑比克的貝拉港[19],並有可能到過澳大利亞、新西蘭和美洲[參 3][20][21]。

第一次下西洋

永樂三年六月十五(1405年7月11日)明成祖命正使鄭和與王景弘率士兵二萬八千餘人出使西洋,造長四十四丈廣十八丈大船六十二艘,從蘇州劉家河泛海到福建,再由福建五虎門楊帆,先到占城(今越南中南部地區),後向爪哇方向南航,次年六月三十日在爪哇三寶壟登陸,進行貿易。時西爪哇與東爪哇內戰,西爪哇滅東爪哇,西爪哇兵殺鄭和士兵一百七十人,西王畏懼,獻黃金六萬兩,補償鄭和死難士兵[22]。隨後到三佛齊舊港,時舊港廣東僑領施進卿來報,海盜陳祖義兇橫[23],鄭和興兵剿滅賊黨五千多人,燒賊船十艘,獲賊船五艘,生擒海盜陳祖義等三賊首[24]。鄭和船隊後到過蘇門答臘、滿刺加、錫蘭、古里等國家。在古里賜其王國王誥命銀印,並起建碑亭,立石碑「去中國十萬餘里,民物咸若,熙嗥同風,刻石於茲,永示萬世」[25]。永樂五年九月初二(1407年10月2日)回國,押陳祖義等獻上,陳祖義等被問斬[26]。施進卿被封為舊港宣慰使[27]。舊港擒賊有功將士獲賞:指揮官鈔一百錠,彩幣四表裏,千戶鈔八十錠,彩幣三表裏,百戶鈔六十錠,彩幣二表裏;醫士,番火長鈔五十錠,彩幣一百表裏,錦布三百二十九匹[28]。

第二次下西洋

永樂五年[29],命太監鄭和、王景弘等[30]出使,費信隨行[31],前往古里,滿剌加,蘇門答剌,阿魯,加異勒,爪哇,暹羅,占城,柯枝,阿拔把丹,小柯蘭,南巫里,甘巴里等國,賜其國王錦綺紗羅[24],永樂七年夏(1409年)回國。

第二次下西洋人數據載有27000人。

第三次下西洋

永樂六年 (1408年) 正月,明成祖命工部造寶船四十八艘。永樂七年九月(1409年10月)成祖命正使太監鄭和與王景弘、候顯率領官兵二萬七千餘人,駕駛海舶四十八艘,從太倉瀏家港啟航,敕使占城,賓童龍,真臘,暹羅,假裏馬丁,交闌山,爪哇,重迦羅,吉里悶地,古里,滿剌加,彭亨,東西竺,龍牙迦邈,淡洋,蘇門答剌,花面,龍涎嶼,翠蘭嶼,阿魯,錫蘭,小葛蘭,柯枝,榜葛剌,卜剌哇,竹步,木骨都束,蘇祿等國[參 4]。費信、馬歡等人會同前往。滿剌加當時是暹羅屬國,正使鄭和奉帝命招敕,賜雙台銀印,冠帶袍服,建碑封域為滿剌加國,暹羅不敢擾[32]。中國寶船到此,立排柵,城設四門更鼓樓,夜間提令巡警。滿剌加九州山盛產沉香,黃熟香;太監鄭和等差官兵入山采香,得直徑八九尺,長八九丈的標本6株[33]。永樂七年,成祖命正使太監鄭和等齎捧詔敕金銀供器等到錫蘭山寺布施,並建立《布施錫蘭山佛寺碑》[34]此碑現存於科倫坡博物館。鄭和訪問錫蘭山國時,錫蘭山國王亞烈苦奈兒「負固不恭,謀害舟師」,被鄭和覺察,離開錫蘭山前往他國。回程時再次訪問錫蘭山國,亞烈苦奈兒誘騙鄭和到國中,發兵五萬圍攻鄭和船隊,又伐木阻斷鄭和歸路。鄭和趁賊兵傾巢而出,國中空虛,帶領隨從二千官兵,取小道出其不意突襲亞烈苦奈兒王城,破城而入,生擒亞烈苦奈兒並家屬。永樂九年六月十六(1411年7月6日)回國獻亞烈苦奈兒與永樂帝,朝臣齊奏誅殺,永樂帝憐憫亞烈苦奈兒無知,釋放亞烈苦奈兒和妻子,給予衣食,命禮部商議,選其國人中賢者為王[參 5]。選賢者邪把乃耶,遣使齎引,誥封為錫蘭山國王,並遣返亞烈苦奈兒。永樂九年(1411年)滿剌加國王拜里米蘇剌,率領妻子陪臣540多人來朝,朝廷賜海船回國守衛疆土[35]。從此「海外諸番,益服天子威德」[36]。八月禮部、兵部議奏,對錫蘭戰役有功將士754人,按奇功,奇功次等,頭功,頭功次等,各有升職,並賞賜鈔銀,彩幣錦布等[37]。

- 21條航線[參 6]:

| 航線 | 起點 | 晝夜 | 終點 |

|---|---|---|---|

| 1 | 太倉劉家港 | 福建長樂太平港 | |

| 2 | 福建五虎門 | 10 | 占城國 |

| 3 | 占城 | 3 | 真臘國 |

| 4 | 占城 | 10 | 暹羅國 |

| 5 | 占城 | 10 | 交欄山 |

| 6 | 占城 | 20 | 爪哇國 |

| 7 | 滿剌加 | 9 | 蘇門答剌 |

| 8 | 滿剌加 | 3 | 阿魯 |

| 9 | 蘇門答剌 | 1 | 龍涎嶼 |

| 10 | 蘇門答剌 | 12 | 錫蘭山國 |

| 11 | 蘇門答剌 | 20 | 榜葛剌國 |

| 12 | 龍涎嶼 | 5 | 翠蘭嶼 |

| 13 | 錫蘭山國 | 10 | 古里國 |

| 14 | 錫蘭山國 | 7 | 溜洋國 |

| 15 | 錫蘭山國 | 21 | 卜剌瓦國 |

| 16 | 古里國 | 10 | 忽魯謨斯 |

| 17 | 古里國 | 20 | 剌撒國 |

| 18 | 古里國 | 22 | 阿丹國 |

| 19 | 古里國 | 20 | 佐法兒國 |

| 20 | 小葛蘭國 | 20 | 木骨都束國 |

| 21 | 忽魯謨斯國 | 4 | 天方國 |

第四次下西洋

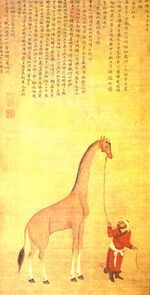

永樂十一年十一月(1413年11月)正使太監鄭和與王景弘等奉命統軍二萬七千餘人,駕海舶四十[參 7],出使滿剌加,爪哇,占城,蘇門答剌,柯枝,古里,南渤里,彭亨,吉蘭丹,加異勒,勿魯謨斯,比剌,溜山,孫剌等國[參 8]。鄭和使團中包括官員八百六十八人,兵二萬六千八百人,指揮九十三人,都指揮兩人,書手一百四十人,百戶四百三十人,戶部郎中一人,陰陽官一人,教諭一人,舍人兩人,醫官醫士一百八十人,正使太監七人,監丞五人,少監十人,內官內使五十三人[參 9]其中包括翻譯官馬歡,陝西西安羊市大街清真寺掌教哈三,指揮唐敬,王衡,林子宣,胡俊,哈同等[參 10]。鄭和先到占城,奉帝命賜占城王冠帶[參 11]。1413年鄭和船隊到蘇門答剌,當時偽王蘇干剌竊國,鄭和奉帝命統率官兵追剿,生擒蘇干剌送京伏誅。[參 12]1413年鄭和艦隊在三寶壟停留一個月整休,鄭和費信常在當地華人回教堂祈禱。鄭和命哈芝黃達京掌管占婆華人回教徒[參 13]。首次繞過阿拉伯半島,航行東非麻林迪(肯雅),永樂十三年七月初八(1415年8月12日)回國。同年11月,麻林迪特使來中國進獻「麒麟」(即長頸鹿)。

第五次下西洋

永樂十五年五月十五日(1417年5月30日)總兵太監鄭和,在泉州回教先賢墓行香,往西洋忽魯謨斯等國公幹[參 14],永樂十五年五月(1417年6月)出發,護送古里、爪哇、滿剌加、占城、錫蘭山、木骨都束、溜山、喃渤里、卜剌哇、蘇門答剌、麻林、剌撒、忽魯謨斯、柯枝、南巫里、沙里灣泥、彭亨各國使者及舊港宣慰使歸國。隨行有僧人慧信,將領朱真、唐敬等[參 15]。鄭和奉命在柯枝詔賜國王印誥,封國中大山為鎮國山,並立碑銘文[參 16]。忽魯謨斯進貢獅子,金錢豹,西馬;阿丹國進貢麒麟,祖法爾進貢長角馬,木骨都束進貢花福鹿、獅子;卜剌哇進貢千里駱駝、鴕雞;爪哇、古里進貢麾里羔獸[參 17]。永樂十七年七月十七(1419年8月8日)回國。

宋末泉州市舶司提舉蒲壽庚之侄蒲日和,也與太監鄭和,奉敕往西洋尋玉璽,有功,加封泉州衛鎮撫[參 18]。

第六次下西洋

永樂十九年正月三十日(1421年3月3日)出發,往榜葛剌(孟加拉),史載「於鎮東洋中,官舟遭大風,掀翻欲溺,舟中喧泣,急叩神求佑,言未畢,……風恬浪靜」,中道返回,永樂二十年八月十八(1422年9月2日)回國。永樂二十二年,明成祖去世,仁宗朱高熾即位,以經濟空虛,下令停止下西洋的行動。

第七次下西洋

宣德五年(1430年)宣德帝以外番多不來朝貢,命鄭和往西洋忽魯謨斯等國公幹[參 19],隨行有太監王景弘、李興、朱良、楊真,右少保洪保等人[參 20]。第七次下西洋人數,根據明代祝允明《前聞記下西洋》記載,有官校、旗軍、火長、舵工、班碇手、通事、辦事、書弄手、醫士、鐵錨搭材等匠、水手、民梢等共27550人[參 21]。

宣德五年閏十二月初六(1430年1月),鄭和率領二萬七千餘官兵,駕駛寶船61艘,從龍江關(今南京下關)啟航,經徐山、十日到江蘇太倉,二十日出太倉附子門、二十一日到劉家港,駐留約一個月,在此期間,鄭和在劉家港北漕口修建天妃宮,宣德六年(1431年)春天,天妃宮修建完畢,鄭和立「通番事跡記碑」:「……和等自永樂初,奉使諸番,今經七次,每統官兵數萬人,海船數百艘,自太倉開洋,由占城國,暹羅國,爪哇國,柯枝國,古里國,抵西域忽魯謨斯等三十餘國,涉蒼溟十萬餘里……明宣德六年,正使太監鄭和、王景弘,副使太監朱良、周滿、洪保、楊真,左少監張達等立」[參 22]。」。宣德六年(1431年)二月二十六日抵達福建長樂港。鄭和船隊在長樂停留約半年,在此期間,鄭和曾率領興平三衛指揮千百戶和州府官員,到福建湄州嶼,賣辦木石,重修湄州天妃宮[參 23]。又在長樂縣南山三峰塔寺之旁,修建長樂天妃宮,十一月建成,樹立《天妃靈驗之記》碑[參 24],並鑄造銅鐘一口,銘文:「永遠長生供養,祈保西洋往回平安,吉祥如意者,大明宣德六年歲次辛亥仲夏吉日,太監鄭和,王景弘同官軍人等,發心鑄造銅鐘一口」[參 25]。

十二月九日出五虎門,二十四日到占城。七年正月從占城起航,二月六日抵達爪哇。六月十六日起航,二十七日抵達舊港。七月一日啟航,八日抵達滿剌加。八月八日啟航,十八日抵達蘇門答剌。十月十日啟航,十一月六日抵達錫蘭山。十日啟航,十八日抵達古里國。二十二日啟航,十二月二十六日抵達忽魯謨斯。八年二月十八日開船回洋,三月十一日到古里國。返航途中,鄭和因勞累過度於宣德八年(1433年)四月初在印度西海岸古里去世[參 26],船隊由王景弘率領返航。二十日大船回洋。四月六日到蘇門答剌。十二日開船,二十日到滿剌加。五月十日回崑崙洋,二十六日到占城。六月一日啟航,經南澳山,望郎回山,碗碟嶼,二十一日進太倉,七月六日到南京[參 27]。

船舶建造

永樂年間,鄭和乘坐的寶船由南京龍江船廠轄下的寶船廠建造。[38]據顧起元《客座贅語》中記錄,「寶船共六十三號,大船長四十四丈四尺,闊一十八丈,中船三十七丈,闊一十五丈」可見當時鄭和下西洋的寶船的規模之大。[39]武漢理工大學交通學院教授席龍飛指出:「很多學者把寶船廠遺址混淆於龍江船廠。龍江船廠建於明洪武初年,因為有一本《龍江船廠志》,很是有名。不過書中有廠圖,其廠址在城壕與秦淮河之間,深闊尺度只有354丈、138丈。由於廠址遠離長江,所造船舶只能由秦淮河北上才能達於長江。」由此反映寶船廠與龍江船廠的位置不一樣。[40]

造船技術

寶船的船體設計爲寬度56米,船體的長寬比值為2.45左右,如此大的長寬比值令其避免了因船身過於狹長而經不起大浪發生斷裂。近年來有學者根據寶船的尺度,從船體強度理論研究,推算出為承受縱向總彎曲力距,船底板和甲板的厚度分別約為340和380毫米。

明代中國東南海域常見的福船,是當時一種性能佳的遠洋海船,特徵為艏艉兩端高翹,一般吃水四米。古代福船高大如樓,底尖上闊,首尾高昂,兩側有護板。全船分四層,下層裝土石壓艙,多用於海上貿易與交通往來。從現代船舶機械工程學研究對福船的研究,可得知其航海性能。以接近一般帆船的速率來看,若是能提供 5kW 的功率,福船可達 4.7 節的速率。關於扶正力臂曲線對於船隻穩定性的影響,福船穩定範圍甚大,能在天候險惡的海域航行,是理想的航運船隻船型。普通福船的穩度消失角為123°,為沙船的兩倍,遇上大風浪也不會輕易傾側,適合遠洋航海。從穩度安全域的表現來看,福船的穩度安全性佳,遇到大浪時,福船式的船有較大機會存活。[41]這反映了當時中國的造船技術,可見當時中國有能力造出像文獻上所記載的龐大遠洋海船。

航海

船隻及海員

據跟隨鄭和下西洋的翻譯官馬歡所著《瀛涯勝覽》(1451年定稿)記錄:

寶船六十三隻,大者長四十四丈四尺,闊一十八丈,中者長三十七丈闊一十五丈。

[參 28],是當時世界上最大的海船,換算成國際單位則為長一百五十一點一八米,寬六十一點六米。船上的九枝桅可以同時懸掛十二張船帆,錨重數千斤,一艘船可容納上千人。[42]

另一種說法則認為史料所載有誤,可能馬歡著作在傳抄修訂刻印時錯錄有關船隻大小的數據,其他書籍都採信馬歡著述故而踵謬。此觀點並指出:從古至今都無如此規模的類似木帆船出現,更無可能有長180米的龍骨即樹高250米以上的木材,在未發明龍骨鐵件連接技術的明代,長180米的船是無法做出來的。比較具代表性的論點是於1980年10月中國科學技術史學會成立大會上,楊宗英宣讀的論文《略論鄭和下西洋的寶船尺度》。在分析了史料常有失實;船舶尺度受生產力發展的制約以及受材料強度限制等幾點後,作者提出:「明史上記載的寶船,長四十四丈,寬十八丈,若將其寬作為長,將長度的單位丈改為尺,而改為四丈四廣,十八丈長,則與一般法式估算的尺度相當接近了。」,除這一論文所述觀點,還有學者認為「廣十八丈」是「廣於八丈」之誤[來源請求]。即使是保守估計的十八丈長度,即約爲六十米,在當時來説也是龐然巨物,相當於三個半世紀以後,英國海軍旗艦勝利號的船身長度。

計下西洋官校、旗軍、勇士、力士、通士、民稍、買辦、 書手、通共計二萬七千六百七十員名:官八百六十八員、軍二萬六千八百二名。正使太監七員、少監十員、監丞五員。內官內使五十三員、戶部郎中一員、都指揮二員。指揮九十三員、千戶一百四十員、百戶四百三員。教諭一員、陰陽官一員、舍人二名、余丁一名。醫官、醫士一百八十名。

1957年5月在南京下關三叉河中保村明代寶船廠船塢遺址出土一根長11.07米的巨型舵杆,據測算其舵葉高度為約6.25米。

導航術

鄭和下西洋中成果之一是「全面考察此洋沿岸」,1621年印刷複製的海圖,這些航海圖解指南並非照比例繪製,而是用羅盤方位標註大港之間的路線,全以「按某某方位,經某某時間單位」方式表示。[參 29]:232

鄭和利用牽星板確認北極星位置,再對應到地圖上每個港口的緯度(根據北極星在海平線的高度),作為航海的根據。

根據《鄭和航海圖》,鄭和使用《海道針經》(24/48 方位指南針導航)結合過洋牽星術(天文導航),在當時是最先進的航海導航技術。

很像已掌握葡萄牙研究出來的季風帶航線。如果已經掌握季風帶航線,可以從印度果阿附近,直接順著季風沿緯度線到東非,等半年後再順季風由東非到印度。

醫藥及衛生條件

鄭和船隊亦遇到瘧疾之類疾病的危害,但是尚未見有因各種疾病大量減員的記載。據《冶誠客、蛇珠》載「永樂中(1403~ 1424)下洋一兵,病瘧殆死,舟人慾棄海中,舟師與有舊,乞於眾,予錫釜衣糧之屬,留之島上。甫登島,為大雨淋漓而愈,遂覓嵌岩居焉。島多柔草佳木,百鳥巢其中,兵取鳥卵為食,旬月體充」。有個船員得了瘧疾,會傳染,船員說直接扔海里,但是考慮到舊情,船長還是給了他一些生活必須品,把他留在島上。後來,該兵在島上生活一年多,海船回歸路經該島將其帶回。[43]

隨行醫官

根據《鄭和家譜》、《瀛涯勝覽》的記載,鄭和船隊下西洋配有醫官、醫士108餘名,大約平均10名乘員有1名醫官或醫士。這些醫官、醫士一是由明太醫院派出;二是從民間良醫中應徵招募,醫術較高。例如,陳以誠醫官,據《嘉興府志》載」陳以誠,善詩畫,尤精於醫。永樂間,應選隸太醫院,累從中使鄭和往西洋諸國,歸搖院判」。

鄭和船隊眾多的醫藥人員擔負多種任務。一是為「出使人員防病治病」。二是為所到達西洋各國居民防病治病,以此作為和平交往的手段之一。據清朝康熙時修撰的《台灣府志》所載「藥水」條稱:在風山縣淡水社,相傳明太監王三保投藥於水中令當地染病者入水沐浴而治療」。

糧食及補給

初始補給品

鄭和船隊7次下西洋中有4次從江蘇太倉劉家港出發。劉家港是當時南糧北調的中轉地,出使官軍的糧秣給養都在此補給配齊。

淡水供應

據史料記載,鄭和船隊的船只有水櫃貯水供日常生活飲用。整個船隊則配有水船運送淡水補給。

食品來源及保存

明初之時,食品加工方法已能處理保鮮期短暫的食物,例如將肉類、水產、蔬菜以鹽、醬、醋、酒糟醃制,或煙燻、曬乾。將水果曝曬成果脯,或以蜜、糖漬,或用火焙。鄭和船隊的食物,除了鹽、醬、茶、酒及飲用水之外,還包括不易變質的米麥等穀物、豆類,還有加工處理過的果菜、肉類、水產以及醋、蜜、糖等調料。

鄭和船隊可就地捕釣水產類,並在船艙中以活水養殖;家禽類也可在船上畜養;蔬菜亦可在船上栽種。按十四世紀上半葉北非丹吉爾旅行家伊本·白圖泰在《游記》中描寫當時往來印度洋的中國船隻,其船員常在木盆中栽種蔬菜、生薑,提供日常食用。然而,船上的產量畢竟有限。大量的新鮮蔬果、肉類及飲用水,勢必待上岸時補給,尤其是不可或缺的淡水。正如鞏珍在《西洋番國志》的自序中所述「缺其食飲,則勞困弗勝,況海水鹵咸,不可入口,皆於附近川澤及濱海港灣,汲汲淡水。水船載運,積貯倉糧舟者,以備用度,斯乃至急之務,不可暫弛。」。

船隊通訊

船隊通訊除燈、旗以外,如遇霧雨風浪海上視線不佳之時,則備有各種鑼鼓作為音響信號之用。[44]船隊中有一種叫小八櫓的聯絡船。

游記及文學

- 馬歡隨鄭和船隊下西洋,將行旅見聞記錄成書,於1416年完成《瀛涯勝覽》,記錄了鄭和船隊途經中南半島(占城),馬來半島(滿刺加),爪哇島,蘇門答臘島。

- 鞏珍所著的《西洋番國志》

- 匡愚醫士曾隨鄭和三次下西洋,在診務之暇對西洋九國山川形勝進行考察記錄,繪成畫冊,名《華夷勝覽》。

- 羅懋登所著的《三寶太監西洋記》

影響

歷史意義

鄭和曾到達過爪哇、蘇門答臘、蘇祿、彭亨、真蠟、古里、暹羅、阿丹、天方、左法爾、忽魯謨斯、木骨都束等三十多個國家,最遠曾達非洲東岸,紅海、麥加,並有可能到過澳大利亞,象徵着中國航海史上的一個高峰。鄭和遠洋時間大約是在探險家達伽馬和哥倫布等人遠征的八十多年前;當時明朝在航海技術,船隊規模、航程之遠、持續時間、涉及領域等的規模及高度,在當時的世界均是前所未見[參 30][參 31]。然而鄭和所走的路線雖未為明朝所知,其實是幾百年來東南亞及中東諸國常用路線,相較後來的西方航海探險家,鄭和並沒有為世界發現新航線而改變世界格局。

恢復四夷朝貢

得到明室發出勘合的藩屬國,經泉州和寧波等三個通商口岸通商,向明朝市場輸入了舶來商品,如蘆薈。根據學者估計,鄭和下西洋所帶來的貿易利益,最少爲黃金二十萬兩,白銀上千萬兩,是宋元兩代市舶司收入的十幾倍[參 32]。

政局

鄭和下西洋中所做的海外政治干預中,以長遠影響來看,最重要的是操縱馬六甲海峽(往來中國及海洋貿易的要道),選擇扶植從巨港逃亡的王子拜里迷蘇剌,於1409年鄭和授與其國璽及皇袍。拜里迷蘇剌曾親自往中國朝貢,使其在馬六甲沼澤地的據點成為日漸富庶繁榮的商業中心。[參 29]:232掃除馬六甲海盜並扶植馬六甲小國換取補給。[參 29]

紀念

- 地名,中國南沙群島有多處以參與鄭和下西洋的人士命名的島礁

歷史研究

- 梁啓超:「及觀鄭君,則全世界歷史上所號稱『航海偉人』能與並肩者,何其寡也。鄭君之初航海,當哥倫布發現亞美利加以前六十餘年,當維哥達嘉馬(瓦斯科·達·伽馬)發現印度新航路以前七十餘年。顧何以哥氏、維氏之績,能使全世界劃然開一新紀元;而鄭君之烈,隨鄭君之沒以俱逝?我國民雖稍食其賜,亦幾希焉。則哥倫布以後,有無量數之哥倫布;維哥達嘉馬以後,有無量數維哥達嘉馬;而我則鄭和以後,竟無第二之鄭和。噫嘻,是豈鄭君之罪也!」「鄭和之後,再無鄭和。」「鄭和之業,其主動者,實絕世英主明成祖其人也」。[參 33]

- 孫中山:「乃鄭和竟能於十四個月之中而造成六十四艘之大舶,載運二萬八千人巡遊南洋,示威海外,為中國超前軼後之奇舉。至今南洋土人猶有懷想當年三保之雄風遺烈者,可謂壯矣!」[參 34]

- 法國漢學家伯希和:「15世紀初中國人的偉大海上航行」。[參 35]

- 英國皇家海軍潛水艇指揮官加文·孟席斯撰寫暢銷書《1421:中國發現世界》,書中提出鄭和船隊的分隊曾經實現環球航行,並早在西方大航海時代之前便已發現美洲、澳大利亞、新西蘭的論點。

- 鄭和的一生,是明成祖時期中國海洋擴張政策「最驚人的展現」。[參 29]:228

- 鄭和的成就清楚證明,中國有稱霸海洋、成為海洋帝國的潛力。東南亞攸關中國經貿和國防的港口,鄭和採取了積極干預內政手法。[參 29]:230-231

- 2007年2月7日,中華人民共和國主席胡錦濤在南非比勒陀利亞大學演講:「早在六百年前,中國明代著名航海家鄭和率領龐大船隊,四次到達非洲東海岸。他們給非洲人民帶來的,是和平的願望和真誠的友誼,而不是刀劍槍炮和掠奪奴役。」[45]

- 2015年新加坡國立大學李光耀公共政策學院院長馬凱碩說,中國歷史上沒有殖民海外的紀錄,鄭和下西洋帶去的是歡聲笑語而不是殖民剝削,如果中國做老大,會和美國做老大的方式截然不同[46]。

鄭和檔案被毀

據《殊域周咨錄》記載,鄭和下西洋的檔案《鄭和出使水程》原存兵部。明憲宗成化年間,憲宗下詔命兵部查三保舊檔案,兵部尚書項忠派官員查了三天都查不到,已被車駕郎中劉大夏事先藏起來。項忠追問官員,庫中檔案,怎麼能夠失去?當時在場的劉大夏說「三寶下西洋,費錢幾十萬,軍民死者萬計,就算取得珍寶有什麼益處?舊檔案雖在,也當銷毀,怎麼還來追問?」

《鄭和出使水程》應當包括大量原始資料,如皇帝敕書、鄭和船隊的編制、名單、航海日誌,帳目等。大批鄭和檔案究竟有沒有被劉大夏銷毀,至今仍然是個謎。大批鄭和檔案失蹤,給鄭和研究帶來很大的困難和限制。

中國科學院海洋研究所研究員鄭一鈞認為,「遲至萬曆末年兵部仍存有鄭和下西洋的檔案」,他認為劉大夏燒毀或藏匿鄭和檔案之說不足信,鄭和檔案可能在明末李自成攻打北京或清兵攻佔北京城時亡失於戰火。[參 36]

註釋

- ↑ 向達《試論鄭和》

- ↑ 尚鉞《中國歷史剛要》

- ↑ 《坤輿萬國全圖解密:明代測繪世界》李兆良著,台北:聯經出版公司(2012) ISBN 978-957-08-3976-0

- ↑ 明陸容 《菽園雜記》卷三

- ↑ 《明成祖實錄》 卷77

- ↑ 鄭鶴聲等編 《鄭和下西洋研究文選》 132-133頁

- ↑ 明嚴從簡 《殊域周咨錄》

- ↑ 《明成祖實錄》 卷86

- ↑ 明馬歡《瀛涯勝覽·占城國》

- ↑ 鄭鶴聲等編 《鄭和下西洋研究文選》 577頁

- ↑ 鄭鶴聲等編 《鄭和下西洋研究文選》 577頁

- ↑ 明費信《星槎勝覽·蘇門答剌國》

- ↑ 鄭鶴聲等編 《鄭和下西洋研究文選》 1071頁

- ↑ 泉州鎮撫蒲日和《泉州靈山回教先賢墓行香碑》,鄭鶴聲等編 《鄭和下西洋研究文選》 586頁

- ↑ 鄭鶴聲等編 《鄭和下西洋研究文選》 585頁

- ↑ 鄭鶴聲等編 《鄭和下西洋研究文選》 586頁

- ↑ 向達校注 《西洋番國志》附錄二·五《長樂山南山寺天妃之神靈應記》,53頁 中華書局

- ↑ 《蒲日和傳》,鄭鶴聲等編,《鄭和下西洋研究文選》,14頁。

- ↑ 《明史》卷三百四 《鄭和傳》

- ↑ 向達校注 《西洋番國志·宣德帝宣德五年五日敕書 》10頁 ISBN 978-7-101-02025-0

- ↑ 向達校注 《西洋番國志》附錄六:祝允明《前聞記下西洋》55-56頁 ISBN 978-7-101-02025-0

- ↑ 鄭和《婁東劉家港天妃宮石刻通番事跡》碑 鄭鶴聲等編 《鄭和下西洋資料匯編》 598-599頁 14頁

- ↑ 清 楊俊說 《湄州嶼志略》鄭鶴聲等編 鄭和下西洋資料匯編 602頁

- ↑ 鄭鶴聲等編 鄭和下西洋資料匯編 601頁

- ↑ 鄭鶴聲等編,《鄭和下西洋資料匯編》,603頁。

- ↑ 康熙《江寧縣誌》記載:「三寶太監鄭和墓,在牛首山之西麓。永樂中命下西洋……宣德初,復命入西洋,卒於古里國,此則賜葬衣冠處也。」

- ↑ 向達校注 《西洋番國志》附錄六:祝允明《前聞記下西洋》56-57頁 ISBN 978-7-101-02025-0

- ↑ 明 馬歡原著 萬明校注 明鈔本 《瀛涯勝覽》校注 第5頁 海洋出版社 2005 ISBN 978-7-5027-6378-7

- ↑ 29.0 29.1 29.2 29.3 29.4 Fernadez-Armesto, Felipe. 1942:那一年,我们的世界展开了. 左岸文化. 2012. ISBN 978-986-6723-71-1.

- ↑ 《當中國稱霸海上》,(美)Lousis Eevathes: When China Ruled the Seas ISBN 978-0-671-70158-1

- ↑ 鄭和下西洋研究文選 第1頁 ISBN 978-7-5027-6377-0

- ↑ 田培棟 《鄭和下西洋的性質與所獲財富的估計》 鄭和下西洋研究文選 270-272頁

- ↑ 梁啓超《祖國大航海家鄭和傳》

- ↑ 《孫中山全集》第六卷《建國方略》

- ↑ 伯希和 《鄭和下西洋考》

- ↑ 鄭鶴聲、鄭一鈞編《鄭和下西洋資料匯編》 第2頁

- ↑ Talessman's Atlas World History Maps網頁之1400

參考資料

- ↑ 肯尼亚现人骨遗骸 且有中国血缘. 新華網. 中國日報. [2017-07-31].

- ↑ 肯尼亚发现郑和下西洋时代中国血缘遗骸. 新華社. [2017-07-31].

- ↑ 劉文英. 地理探究:地学历史与地理科技. 崧燁文化. 2020-02-05: 38. ISBN 978-986-516-100-2.

- ↑ 余建明. 关于地理学的100个故事. 紅螞蟻圖書有限公司. 2011-04-25: 229. ISBN 978-957-659-845-6.

- ↑ 《明太宗實錄》卷二十七,永樂二年正月辛酉

- ↑ 《明太宗實錄》卷六十八,永樂五年六月癸未

- ↑ 《籌海圖編》:蓋國朝明禁,寸板不許下海,法固嚴矣,然濱海之民以海為生,采捕魚蝦,有不得禁者,則易以混焉。……須申明祖宗之意,止禁雙桅船隻私通番貨,以啟邊釁。所謂寸板不許下海者,乃下大洋入倭境也,非絕民采捕於內海,販糴於鄰省也。」

- ↑ 佐久間1992 197-199頁、熊1997 90頁、檀上2005 147,162頁、上田2005 95頁

- ↑ 熊1997 90頁

- ↑ 10.0 10.1 呂振基、蘇榮 編著. 析论中国历史《治亂因果篇》(上册). 永柏出版有限公司. 2005年8月: 第266頁. ISBN 988-98403-1-6.(2005年4月初版、2005年8月第二版)

- ↑ 《明太祖實錄》卷四十九

- ↑ 清 林霈 《撰敕封天后志》 見《鄭和下西洋資料彙編》 上卷 20頁

- ↑ 《順風相送序》 《兩種海道針經》 22頁 中華書局 ISBN 978-7-101-02025-0

- ↑ 鄭鶴聲 鄭一鈞編《鄭和下西洋資料匯編》1146頁

- ↑ 《鄭和下西洋研究文選》 484頁

- ↑ 《鄭和下西洋資料匯編》1146-1147頁

- ↑ 《1404年,郑和下东洋》. [2017-03-07].

- ↑ 明姚廣孝 《佛說摩利支天經》 鄭鶴聲等編 《鄭和下西洋研究文選》 15頁

- ↑ "鄭和下西洋|鄭和下西洋 第一集 奉使西洋 特別呈現20110507

- ↑ 《1421:中國發現世界》(繁體版)(英)加文·孟席斯著 鮑家慶譯,台北:遠流出版社(2003) ISBN 978-957-32-5071-5

- ↑ |日本,上杉千年著 《鄭和下西洋》上海社會科學院出版社 第一頁 ISBN 978-7-80681-184-9

- ↑ 《明成祖實錄》 卷52

- ↑ 馬歡著 《瀛涯勝覽·舊港國》

- ↑ 24.0 24.1 鄭鶴聲等編 《鄭和下西洋研究文選》 558頁

- ↑ 馬歡著 《瀛涯勝覽·古里國》

- ↑ 鄭鶴聲:《從新史料考證鄭和下西洋事之年歲》 《鄭和下西洋研究文選》 167頁 ISBN 978-7-5027-6377-0/K

- ↑ 明朝設立宣慰使司,治理邊疆少數民族,以從三品宣慰使為首,見明史卷七十六《職官志》《宣慰司》

- ↑ 《明成祖實錄》 卷52

- ↑ 《天妃靈應之記碑》:「永樂五年統領舟師往爪哇、古里、柯枝、暹羅等國,其國王各以方物珍禽獸貢獻。至七年回還。」

- ↑ 鄭鶴聲等編 鄭和下西洋研究文選 569頁}}

- ↑ 馮承鈞校注《瀛崖勝覽》序 第六頁,中華書局 1955

- ↑ |明費信《星槎勝覽·滿剌加國》

- ↑ |明費信 《星槎勝覽·九洲山》

- ↑ |明費信 《星槎勝覽·錫蘭山國

- ↑ |《明史·滿剌加傳》

- ↑ |《明史》 卷326 《錫蘭山傳》

- ↑ |《明成祖實錄》 卷78

- ↑ 存档副本. [2017-03-07].

- ↑ 存档副本. [2017-03-07].

- ↑ 存档副本. [2017-03-07].

- ↑ 許智超,陳政宏,"四種典型中國式古帆船性能之比較",[[台灣成功大學]造船暨船舶機械工程學系]

- ↑ 《明史·兵志》又記:「寶船高大如樓,底尖上闊,可容千人」。

- ↑ 為什麼明朝的鄭和艦隊能無敵於世界? 每日頭條

- ↑ 中世紀最強大的海軍艦隊-鄭和船隊秘辛

- ↑ 新華網. 胡锦涛在南非比勒陀利亚大学发表的演讲(全文). 新華網. 2007-02-07 [2017-02-27] (繁體中文(中國台灣)).

- ↑ 孫昌國. 星学者:中国做老大 世界不同. 旺報. 2017-02-21 [2017-02-25] (繁體中文(中國台灣)).

參考文獻

書籍

- 梁啓超:《飲冰室合集》中華書局第6冊《祖國大航海家鄭和傳》

- 《鄭和下西洋考》[法]伯希和著、馮承鈞譯 中華書局 ISBN 978-7-101-03511-7

- 《鄭和航海圖》ISBN 978-7-101-02025-0

- [明] 馬歡原著、萬明校注 明鈔本《瀛涯勝覽》校注 海洋出版社2005 ISBN 978-7-5027-6378-7

- [明]鞏珍著《西洋番國志》中華書局ISBN 978-7-101-02025-0

- 《當中國稱霸海上》,(美)李露曄(Louise Levathes)著、邱仲麟譯 台北市:遠流出版 2000年12月初版

- 《鄭和下西洋》 [日]上山千年著. ISBN 978-7-80681-184-9

- 鹿荷編著(2005) 《七下西洋:鄭和》 台北市:驛站文化 ISBN 978-986-7448-20-0

- 聶作平、李華編著(2005) 《夕陽下的艦隊:鄭和下西洋600週年評判》 成都市:巴蜀書社 ISBN 978-7-80659-731-6